Pensierino di Maggio 2023

Le nostre finestre sul mondo

Il tema della visione è affascinante. Avete mai pensato, ad esempio, a cosa vede una libellula, con occhi che osservano buona parte del mondo che circonda quell'animale e sono a loro volta composti da decine di migliaia di piccoli occhi? Chissà se una libellula ci vede meglio o peggio di no i? Sicuramente l'evoluzione ha investito un bel pò nel suo apparato visivo. Oppure pensate al fantastico mondo visuale di molti pesci e uccelli, che a parte casi particolari (tipo la sogliola e il gufo) hanno gli occhi posti ai lati del capo, e perciò hanno un campo visivo molto maggiore del nostro?

i? Sicuramente l'evoluzione ha investito un bel pò nel suo apparato visivo. Oppure pensate al fantastico mondo visuale di molti pesci e uccelli, che a parte casi particolari (tipo la sogliola e il gufo) hanno gli occhi posti ai lati del capo, e perciò hanno un campo visivo molto maggiore del nostro?

Noi Homo abbiamo, rispetto alle altre specie animali dotate di occhi, un vantaggio ed uno svantaggio dal punto di vista visivo:

- Il vantaggio è che ci vediamo molto bene: la nostra risoluzione angolare (cioè la capacità di vedere i dettagli ad occhio nudo) è battuta, nel mondo animale, solo da pochi rapaci, come l'aquila, che notoriamente quanto a vista, lèvati!

- Lo svantaggio è che il nostro campo visivo è limitato: vediamo circa il 5% del mondo che ci circonda. Anche roteando gli occhi, senza muovere la testa, quello che facciamo è spostare l'attenzione all'interno del campo visivo, che resta molto limitato. Degli occhi dei pesci, degli uccelli e degli insetti abbiamo accennato sopra, tutte queste categorie di animali hanno in generale un campo visivo molto maggiore del nostro.

Non è della vista che voglio parlare in questo pensierino (sarebbe argomento troppo vasto), ma di un tema correlato: la rappresentazione per immagini della realtà. Argomento anche questo vastissimo, quindi arriviamo al punto: parlerò dei formati utilizzati dall'uomo per generare immagini da mostrare ad altri uomini. Concetto apparentemente difficile, che sarà chiarito tra poco.

La nostra sp ecie ha da sempre cercato di ritrarre la realtà che vede, per mezzo di svariati artifici: inizialmente e per lungo tempo essenzialmente la pittura, più recentemente la fotografia, il cinema, la televisione. Le prime rappresentazioni "pittoriche" che ci sono pervenute dall'alba dell'umanità sono le incisioni rupestri, alcune delle quali veri capolavori della cultura preistorica, come quelle delle grotte di Altamira in Spagna o Lascaux in Francia.

ecie ha da sempre cercato di ritrarre la realtà che vede, per mezzo di svariati artifici: inizialmente e per lungo tempo essenzialmente la pittura, più recentemente la fotografia, il cinema, la televisione. Le prime rappresentazioni "pittoriche" che ci sono pervenute dall'alba dell'umanità sono le incisioni rupestri, alcune delle quali veri capolavori della cultura preistorica, come quelle delle grotte di Altamira in Spagna o Lascaux in Francia.

Per millenni, da allora, il substrato su cui si dipingeva costituiva il formato della pittura. Chi dipinge la parete di una grotta, o affresca la cripta di una chiesa, o dipinge un trittico da altare o una croce lignea, come fece Giotto con il crocifisso di Santa Maria Novella a Firenze, usa il formato determinato dallo spazio a disposizione (grotte, affreschi) oppure dall'oggetto che vuole rappresentare (crocifisso, cui la tavola lignea si adatta come forma). Nella pittura, fino al rinascimento, si assiste alla coesistenza di un numero notevole di formati diversi delle opere: trittici cuspidati, pale d'altare, croci, ma anche tondi (come l'arcinoto tondo "Doni" di Michelangelo), ovali e altre forme più o meno ardite.

Una delle tante novità del Rinascimento è stata pro prio l'avvento di una certa forma di standardizzazione nel formato delle pitture, derivata da ragioni in parte tecniche ed in parte economiche. Si andò affermando infatti sempre di più la tecnica di pittura ad olio su tela, che garantiva risultati esteticamente attraenti e duraturi. Nel contempo la pittura divenne un "mestiere" sempre più diffuso: Non più solo i re e i papi potevano permettersi i ritratti, ma anche i nobili e i ricchi borghesi ambivano all'immortalità pittorica, o solamente ad abbellire con immagini naturalistiche le proprie magioni.

prio l'avvento di una certa forma di standardizzazione nel formato delle pitture, derivata da ragioni in parte tecniche ed in parte economiche. Si andò affermando infatti sempre di più la tecnica di pittura ad olio su tela, che garantiva risultati esteticamente attraenti e duraturi. Nel contempo la pittura divenne un "mestiere" sempre più diffuso: Non più solo i re e i papi potevano permettersi i ritratti, ma anche i nobili e i ricchi borghesi ambivano all'immortalità pittorica, o solamente ad abbellire con immagini naturalistiche le proprie magioni.

Così nacque un mercato che non esisteva nel Medioevo: quello delle immagini a pagamento, degli artigiani/artisti che le realizzavano e degli strumenti necessari per realizzarle. Che non erano, naturalmente, solo colori ad olio, tavolozze e pennelli, ma anche le tele su cui realizzare l'opera. Inizialmente i pittori inchiodavano personalmente le tele alle cornici di legno, nelle loro botteghe artigiane, ma presto appaltarono questa parte inessenziale del loro lavoro ad artigiani e botteghe che facevano quello di mestiere, costruendo un mercato delle tele così come ne esistevano per i colori ed i pennelli. In questo periodo nasce perciò la standardizzazione dei formati dell'immagine, perchè i costruttori di tele cominciarono a sfornare tele di dimensioni e proporzioni tali da soddisfare la maggioranza dei pittori ![]() Il termine "quadro" nasce più o meno in quel periodo, e non si riferisce alla forma quadrata (che è piuttosto rara nei "quadri"), ma alla forma squadrata (rettangolare, con quattro angoli retti) della maggioranza delle tele.

Il termine "quadro" nasce più o meno in quel periodo, e non si riferisce alla forma quadrata (che è piuttosto rara nei "quadri"), ma alla forma squadrata (rettangolare, con quattro angoli retti) della maggioranza delle tele.

Hai fatto presto a dire "non un quadrato ma un rettangolo", tu... ma il quadrato sempre quadrato è, il rettangolo può essere più o meno stretto... Di "forme" quadrate ce n'è una sola, di "forme" rettangolari tante... ed è proprio questo l'argomento che cercheremo di sviscerare: la "forma" o "formato" delle immagini rettangolari, dal rinascimento al giorno d'oggi.

Dopo l'inciso storico torniamo a bombazza sulla fisiologia umana della visione. Perchè se dobbiamo trovare un formato di immagine che si adatti alla visione umana, ed abbiamo già stabilito che questo, per svariate ragioni, è rettangolare, proviamo a capirne qualcosa di più. Facciamo quindi un paio di piccole premesse tecniche: una matematico/geometrica per definire che cosa sia un "formato" rettangolare e come si caratterizzi, e una su cosa sia e che forma abbia il "campo visivo" umano.

I formati rettangolari

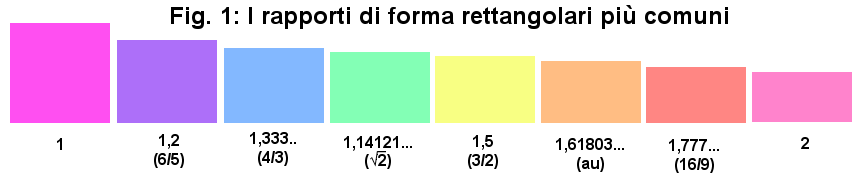

Poco da dire, qui. Quello che ci interessa è sapere che la "forma" di un rettangolo (e non la sua dimensione) è determinata dal rapporto tra i suoi lati. Per convenzione decidiamo che facciamo sempre il rapporto tra il lato maggiore e quello minore, quindi il rapporto di forma sarà sempre un numero maggiore di uno. Tanto più vicino a uno quanto più il rettangolo è simile a un quadrato. Per limitare ancora di più il campo diciamo che d'ora in poi i rapporti di forma che ci interessano sono quelli tra uno e due, cioè tra un quadrato ed un rettangolo che ha un lato doppio dell'altro, con pochissime eccezioni.

La figura 1 visualizza meglio il concetto. Inoltre, ancora per semplificare, parleremo solo di formati orizzontali: i formati verticali sono facilmente ottenibili ruotando la "tela" di 90 gradi. Aggiungo solo un dettaglio: a volte viene facile esprimere questo rapporto di forma come rapporto tra numeri interi anzichè come numero razionale; per questo spesso invece di dire che il rapporto di forma è 1,5 si dice che è di 3/2, che matematicamente è la stessa cosa. Questo ci consente di esprimere un rapporto comunemente usato come 4/3 e non come 1,3333333....

Quindi, per riassumere, formato 1/1 (oppure 1) = quadrato, formato 3/2 (oppure 1,5)= fotografia stampata 10X15, 2/1 (oppure 2) = rettangolo con base doppia dell'altezza. Guardiamo la figura 1, dove il rapporto di forma viene espresso sia come numero che come frazione, e passiamo oltre; torneremo a questa figura quando sarà necessario. Non chiedetevi cosa siano il quarto ed il sesto formato, di loro parleremo brevemente nell'appendice al pensierino.

Il campo visivo

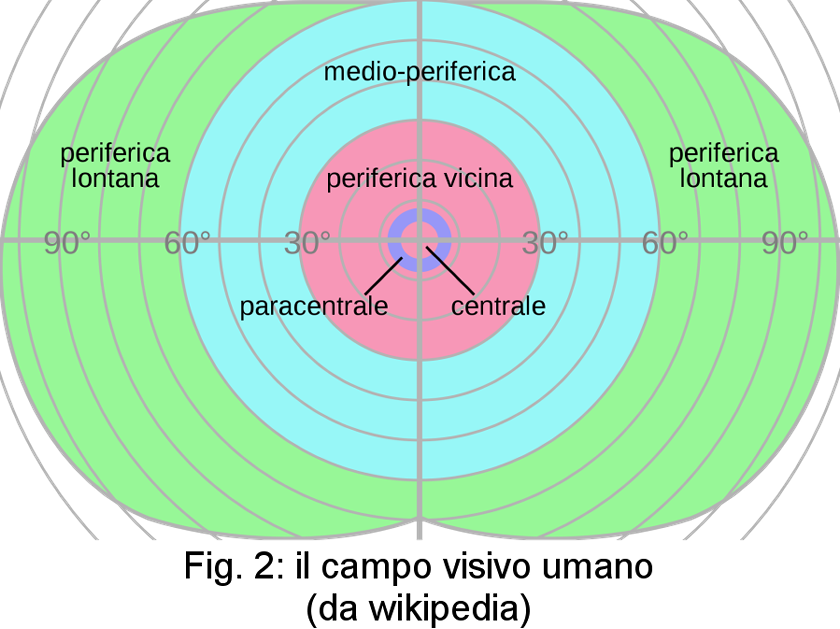

La forma del campo visivo umano, tenendo conto della struttura dell'apparato visivo, è quella che vedete nella figura 2 (da wikipedia). I numeri sono gradi (di goniometro, non le diottrie visive dell'oculista![]() ). La forma del campo visivo, come ci si può aspettare data la forma e la posizione degli occhi, è quella

). La forma del campo visivo, come ci si può aspettare data la forma e la posizione degli occhi, è quella

di una mascherina di carnevale. Per divertirmi mi sono sfiziato a fare un po' di conti su questa figura, per capire quale tipo di rettangolo fosse più adatto per rappresentare il campo visuale (che evidentemente non è un rettangolo. Non vi sto a raccontare i dettagli, ma come la volti e la giri i rapporti di forma per qualche ragione "ottimali" sembrano essere sempre quelli tra 1,3 e 1,5 (cioè tra 4/3 e 3/2): tra il terzo e il quinto rettangolo di fig. 1, insomma. Finito l'intermezzo geometrico/fisiologico, torniamo alla storia, tenendo a mente queste nozioni rudimentali su rapporti di forma e sulla loro conformità alla fisiologia umana.

Alla ricerca di uno standard

Abbiamo visto che la prima grande standardizzazione della rappresentazione di immagini ha avuto inizio nel Rinascimento, col prendere piede della pittura ad olio e della necessità per i pittori di disporre, come materiale di base, di una tela tenuta tesa su supporti lignei. Qui il rettangolo fa letteralmente tabula rasa di ogni altro formato, anche se per casi particolari i pittori possono ordinare (o costruirsi) tele di forma diversa, ad esempio ovali per i ritratti. Le tele rettangolari vendute avevano tutte lo stesso rapporto di forma? Assolutamente no, la standardizzazione non si era spinta fino a questo punto. Ogni bottega di corniciai e di rivendita di articoli per la pittura aveva a disposizione una buona varietà di formati di tele, ed il pittore sceglieva il formato e la dimensione che più si adattava all'ispirazione del momento. Arrivati qui, cito il libro che quanto a informazioni è alla base di questo trattatello, ma che spazia su temi ben più ampi. Il passaggio di formato tra la pittura e le forme tecnologiche moderne di rappresentazione della realtà (fotografia e video) è ben sviscerato dall'autore Riccardo Falcinelli, che si è preso la briga di andare a vedere i cataloghi di tele venduti a metà ottocento, e ne ha dedotto quella soluzione a cui ci andiamo pian piano avvicinando, e che risulterà in un paio di formati standard che hanno dominato il novecento: a metà ottocento la maggioranza delle tele vendute nei cataloghi per pittori, al di là delle diverse dimensioni fisiche, aveva un rapporto di forma di 4/3 ( 1,3333 - terzo rettangolo in figura 1).

Per indagare più "sperimentalmente" (e anche per concedermi l'occasione di mostrare qualche dipinto meraviglioso) sono andato anch'io a far qualche misura sulle tele di un artista che dipingeva ad olio verso la fine dell'ottocento, più o meno in contemporanea all'avvento di foto e cinema, e che sicuramente non si confezionava le tele da solo. Un imbrattatele trascurabile: Vincent Van Gogh ![]()

Ho "campionato" alcuni dei suoi quadri più famosi, trovando una varietà di formati che va dal quasi quadrato (formato "1" secondo la notazione che abbiamo visto sopra) al "2" (base doppia dell'altezza). Il suo formato preferito (per la mia piccola indagine) era intorno all'1,25 (o 5/4 in formato frazionario). L'orientamento era a volte verticale (come nei ritratti o nei "girasoli"), più spesso orizzontale. Qualche esempio:

| Dipinto | proporzioni | orientamento | thumbnail |

|---|---|---|---|

| Girasoli (uno dei tanti) | 1,13 |

verticale |

|

| La Chiesa di Auvers | 1,25 |

verticale |

|

| Notte stellata | 1,25 |

orizzontale |

|

| La camera ad Arles | 1,25 |

orizzontale |

|

| Autoritratto Parigi 1877 | 1,26 |

verticale |

|

| La Casa gialla | 1,27 |

orizzontale |

|

| Iris | 1,3 |

orizzontale |

|

| Mangiatori di patate | 1,4 |

orizzontale |

|

| Campo di grano con volo di corvi | circa 2 |

orizzontale |

Come si vede, a parte una qualche preferenza per i valori intorno all'1,25 si spazia tra l'1 e il 2. Riassumendo, per i dipinti fino a fine 800: forma rettangolare, ma formato piuttosto libero, dal quadrato (che però non è quasi mai usato nella sua piena "quadratezza", smentendo il nome di "quadro") al rettangolo con un lato doppio dell'altro. All'incirca contemporanei di Van Gogh, come accennato, sono due fatti cruciali per la rappresentazione di immagini dell'umanità: la fotografia (in realtà nata qualche anno prima di lui) e, subito successiva alla scomparsa di van Gogh, la nascita del cinematografo dei fratelli Lumiere.

Questi due fatti danno un ulteriore impulso all'emergere di un formato standard, che doveva essere sicuramente rettangolare per quanto visto finora. Inoltre, visti i marchingegni necessari per registrare, proiettare, stampare fotografie e film non ci si poteva permettere la libertà di scegliere un qualsiasi formato tra l'1 e il 2. Tenendo conto di quanto detto sopra - prevalenza del 4/3 nel mondo dell'arte pittorica dell'epoca - quando i fratelli Lumiere dovettero decidere come standardizzare la pellicola cinematografica decisero di adottare questo formato. L'esigenza di standardizzare misure precise derivava sia dalla necessità di adattare il mezzo (la pellicola) ad oggetti diversi (la cinepresa ed il cineproiettore) sia dal poter duplicare la pellicola per la proiezione in luoghi diversi.

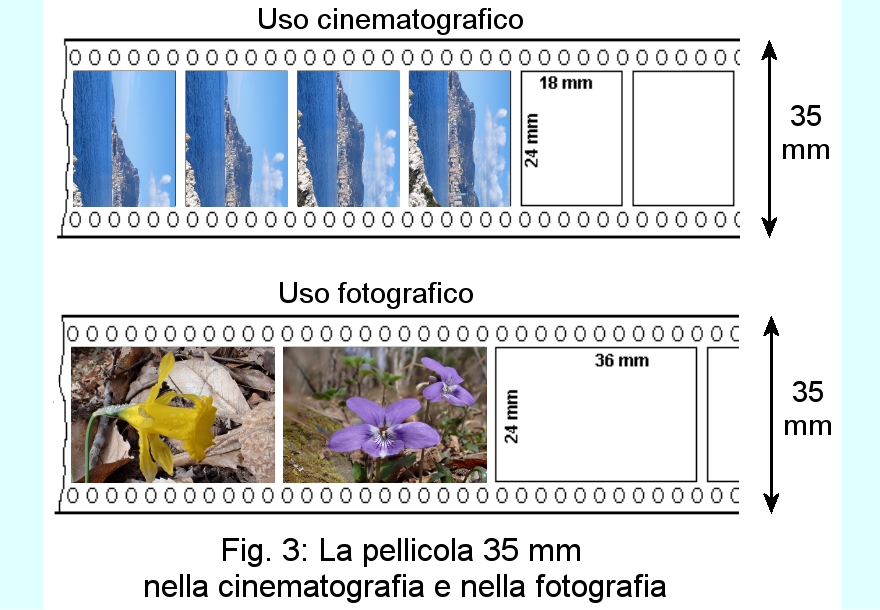

Per la pellicola decisero di usare il formato di una striscia larga 35 millimetri, forata ai lati per il trascinamento. All'interno della pellicola venivano registrate le singole immagini (fotogrammi), nello

spazio lasciato dalla foratura laterale: lo spazio a disposizione per l'immagine nella pellicola stessa era di circa 24 millimetri sui 35 totali, in larghezza. Volendo che l'immagine finale avesse il rapporto di forma di 4/3, e volendo uno scorrimento verticale della pellicola (avete presente le cineprese a manovella e i primi proiettori con le due pizze una sopra una sotto?) I fratelli Lumiere decisero che i singoli fotogrammi avrebbero dovuto sfruttare quello spazio in orizzontale, e quindi i fotogrammi del cinema erano 24 X 18 mm (4/3) (vedi figura 3 - uso cinematografico).

Dopo la nascita del cinema e della pellicola 35 mm il mondo della fotografia, che fino a quel momento aveva usato lastre di impressione prima, pellicole poi, di dimensioni diverse, adottò la pellicola 35 mm: esattamente quella utilizzata nel cinematografo. Questa pellicola infatti, grazie al meccanismo di trascinamento consentito dalla foratura laterale, permetteva lo scatto di un certo numero di foto sullo stesso supporto, passando da una fotografia alla successiva con il semplice azionamento di una ruota dentata (chi di voi si ricorda la "levetta" da girare nelle fotocamere anni 60?) . A differenza del cinema, però, sia per avere una qualità maggiore (immagine negativa più grande) sia per ragioni pratiche, si decise di far scorrere la pellicola in orizzontale, e di sfruttare lo spazio disponibile in maniera diversa (come si vede ancora in Fig. 3 - uso fotografico). Per le singole foto fu scelto il formato 24 X 36, con una dimensione doppia di quella del cinema e l'altra uguale.

Ad un osservatore attento ![]() o a un matematico di professione non sarà sfuggito un particolare inquietante: i due formati così scelti sono diversi! Il cinema aveva scelto il 4/3 (come si può verificare dividendo 24 per 18, che fa proprio 1,33333...) mentre la fotografia di massa aveva scelto il 3/2, come si può verificare dividendo 36 per 24, che fa proprio 1,5. Le elite dei fotografi, che usavano medi e grandi formati continuavano ad usare rapporti di forma diversi, ma noi parliamo del popolo e non degli snob radicalscic

o a un matematico di professione non sarà sfuggito un particolare inquietante: i due formati così scelti sono diversi! Il cinema aveva scelto il 4/3 (come si può verificare dividendo 24 per 18, che fa proprio 1,33333...) mentre la fotografia di massa aveva scelto il 3/2, come si può verificare dividendo 36 per 24, che fa proprio 1,5. Le elite dei fotografi, che usavano medi e grandi formati continuavano ad usare rapporti di forma diversi, ma noi parliamo del popolo e non degli snob radicalscic ![]() . I curiosi potranno accorgersi della differenza andandosi a rivedere la figura 2, in cui i due formati cinematografico e fotografico sono rispettivamente il terzo e il quinto. Chi di voi ha la mia età ma anche qualche anno di meno ricorderà che quando si portavano le foto a stampare le si poteva fare 10X15 cm (per l'album da tenere sulla libreria) o 20X30 cm, dimensione per le foto più belle, che meritavano di essere mostrate nella cornice del salotto

. I curiosi potranno accorgersi della differenza andandosi a rivedere la figura 2, in cui i due formati cinematografico e fotografico sono rispettivamente il terzo e il quinto. Chi di voi ha la mia età ma anche qualche anno di meno ricorderà che quando si portavano le foto a stampare le si poteva fare 10X15 cm (per l'album da tenere sulla libreria) o 20X30 cm, dimensione per le foto più belle, che meritavano di essere mostrate nella cornice del salotto ![]() .

.

Facciamo un passo avanti verso la fine triste della storia (sì, non l'avevo detto finora: questo trattatello è un piccolo dramma a testimonianza della stupidità umana, adesso lo sapete). Il formato 3/2, quello delle foto dantan, è rimasto chiuso negli album fotografici, in quelle stampe che ingialliscono tra fogli di carta velina o si appiccicano irrimediabilmente alle protezioni di cellophan. Il mondo della televisione prima, e poi quello dei computer hanno fatto una virata irreversibile verso il 4/3. La televisione per eredità diretta dal cinema, ed i computer perchè i primi schermi erano in pratica dei televisori a tubo catodico, e i costruttori di tubi catodici li producevano in massa e li vendevano sia ai produttori di televisori che a quelli di display per computers. Chi ha vissuto come me i tempi eroici dei primi standard di visualizzazione su computer a 16 colori conosce bene la serie di standard centrati sul VGA, che a parte qualche deviazione laterale erano basati tutti sul rapporto di forma 4/3.

Facciamo un piccolo inciso, rimanendo negli anni 50 del secolo scorso, perchè importante per la nostra narrazione. All'epoca in cui la televisione - e subito dopo i computer - ereditavano il 4/3, ci fu una piccola rivoluzione nel mondo della cinematografia: i registi scalpitavano "costretti" in questo formato che non valorizzava in pieno le loro fantasie di volumi e proporzioni. Volevano schermi molto più ampi in orizzontale, in grado di rappresentare i grandi spazi delle praterie dei western, dei deserti egiziani all'epoca di Cleopatra e dell'arena del Colosseo ai tempi di Ben Hur. I tecnici vennero loro incontro con un escamotage: si poteva continuare ad usare la pellicola 35 mm (cambiarla sarebbe stata impresa improba), ma utilizz ando delle lenti particolari (anamorfiche) in fase di realizzazione del filmato,si poteva "schiacciare" nel formato 4/3 un'immagine dal formato molto più "sdraiato", simile a quella dell'ultimo rettangolo a destra in Figura 1. Questa veniva poi resa sullo schermo utilizzando una lente anamorfica con l'effetto opposto.

ando delle lenti particolari (anamorfiche) in fase di realizzazione del filmato,si poteva "schiacciare" nel formato 4/3 un'immagine dal formato molto più "sdraiato", simile a quella dell'ultimo rettangolo a destra in Figura 1. Questa veniva poi resa sullo schermo utilizzando una lente anamorfica con l'effetto opposto.

Il formato si chiamava "cinemascope", il rapporto utilizzato era di 2,35, circa 7/3, più "schiacciato" di tutti quelli in figura 1, in cui starebbe ancora più a destra. In realtà in quegli anni e nei successivi furono inventati ed usati altri standard a sguardo orizzontale, ma il cinemascope fu sicuramente il più conosciuto ed usato.

Siamo all'ultimo passo. Il monopolio del digitale nel mondo delle immagini e le nuove tecniche di riproduzione su schermo delle stesse (LED, LCD) hanno spinto nella seconda metà del secolo scorso verso una sintesi, che non necessariamente doveva essere un'eredità del passato, vista la flessibilità degli strumenti di registrazione e riproduzione digitale delle immagini. Uno studio approfondito dell'argomento venne intrapreso da Kerns Powers nei primi anni ottanta. Powers lavorava per la SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers), e si poneva come obiettivo una sintesi di quanto fin qui espresso: un formato da ritenersi una pietra miliare per il futuro. Powers ambiva a definire uno standard che non solo in qualche modo fosse una media e una sintesi tra tutti i formati usati in precedenza (dal 4/3 della TV al 7/3 del cinemascope), ma che tenesse conto anche di ciò che i fisiologi sapevano della visione umana. Gli stessi fisiologi avevano detto in un orecchio a Powers: stattento, perchè questa cosa del campo visivo (Fig. 2) non la dice proprio tutta. In realtà l'attenzione dell'uomo (anni di tracciamento dei bulbi oculari ce lo hanno insegnato) è concentrata in una fascia orizzontale più schiacciata di quello che ci dice il campo visivo (come anche il successo del cinemascope suggeriva) e quindi se vuoi fare un nuovo standard vedi di farlo ben più "schiacciato" dei 4/3. Nessuno sa bene perchè alla fine Powers raccomandò proprio il 16/9, sicuramente fece una bella scommessa che oggi si può dichiarare vinta pienamente, e sicuramente tenne in considerazione sia le sue esigenze di mediazione dei formati precedenti sia le dritte che gli avevano dato i fisiologi della vista. Ma a me non me lo toglie dalla testa nessuno che un po' di amore per la numerologia da parte di Powers abbia giocato almeno un po'. Qualcuno si sarà accorto infatti che 16/9 è proprio 4/3 elevato al quadrato ![]()

Bene, il trattatello potrebbe finire qui. Il formato 16/9 è ormai ubiquo e unifica il mondo della TV (o per lo meno dei monitor televisivi e da computer) e quello degli smartphone: gli unici due oggetti ancora comunemente usati dalla gran maggioranza delle persone. Fotocamere e cineprese stanno pian piano scomparendo nello stesso oblio in cui sono scivolati nastri magnetici, mangiacassette, TV analogiche, CD/DVD e tanti altri gadget che hanno accompagnato la mia vita tecnologica. Resisteranno in settori di nicchia professionali, ma una persona qualunque già fatica a fare foto decenti con uno smartphone, se avesse in mano una macchina fotografica o da presa gli verrebbe un'emicrania tale al solo tentativo di decifrare i vari pulsanti da lasciar perdere l'impresa, qualunque sia il risultato promesso.

Oggi quindi foto e video sono fatti con gli smartphone da oltre il 99% dei produttori di contenuti foto e video: i possessori di furbofonini. Ma c'è un grosso ma: il telefonino è un aggeggio allungato e verticale. Deriva direttamente da una cornetta telefonica, per il passaggio naturale dall'apparecchio telefonico "antico" al cellulare attraverso i primi telefonini che erano essenzialmente una cornetta con una tastiera integrata. C'è stato poi un breve periodo di passaggio, che stranamente ricorda, in scala enormemente accelerata, quanto avvenuto per il resto del racconto fatto sopra. Si è passati infatti da schermi di formato più o meno televisivo, che riproducevano solo cifre e lettere, a formati che ricordavano un computer (chi si ricorda il Blackberry, per leggere le e-mail?). Fino ad arrivare agli schermi LCD che pian piano, per mezzo della tecnologia touch-screen hanno inglobato tutto lo spazio disponibile, sostituendo tastiere, tasti e bottoni di ogni tipo con gli equivalenti "soft"...

E siccome il telefonino doveva essere in qualche modo oblungo viste le origini da una cornetta, ed orientato più o meno verticalmente per tradizione e per la posizione reciproca tra bocca e orecchio, la sintesi è stata: formato oblungo (16/9, cosi ci sarà lo stesso rapporto di forma dei monitor TV/PC) ma... orientato in verticale! Chissà cosa ne penserà il povero Powers, e quanto avrà consumato le pareti della propria tomba a furia di rivoltarsi frenetico vedendo tutti questi sforzi per orientare in orizzontale lo sguardo dell'umanità vanificati dal possessore medio di furbofonino, che scatta foto e gira videi in verticale, contro ogni logica fisiologica possibile!

Ma tant'è, il popolo ha sempre ragione, e noi siamo costretti a obbligarci ad una s pecie di mutazione, per abituarci a vedere tutte le immagini che un tempo vedevamo in orizzontale, e a vedere i filmati di milioni di telefonini, riportati ad esempio nei tiggì, come una striscia verticale dentro una striscia orizzontale, con due bande nere ai lati sostituite a volte per pudore (o per horror vacui?) da sfocature ad hoc prive di informazione visiva. Ma tu vaglielo a raccontare, ai possessori di furbofonini, che sarebbe altrettanto semplice usare l'aggeggio, quando si fanno film e fotografie, in maniera che il risultato sia più fisiologicamente fruibile e visivamente piacevole: la maggioranza di loro, probabilmente, neppure lo sa...

pecie di mutazione, per abituarci a vedere tutte le immagini che un tempo vedevamo in orizzontale, e a vedere i filmati di milioni di telefonini, riportati ad esempio nei tiggì, come una striscia verticale dentro una striscia orizzontale, con due bande nere ai lati sostituite a volte per pudore (o per horror vacui?) da sfocature ad hoc prive di informazione visiva. Ma tu vaglielo a raccontare, ai possessori di furbofonini, che sarebbe altrettanto semplice usare l'aggeggio, quando si fanno film e fotografie, in maniera che il risultato sia più fisiologicamente fruibile e visivamente piacevole: la maggioranza di loro, probabilmente, neppure lo sa...

Chissà se la natura pian piano si adeguerà, e trasformerà l'Homo sapiens in Homo smartphonicus (di cui vedete illustrazione) per adattarsi evolutivamente all'uso? In fondo sarebbe una mutazione già sperimentata da Madre Natura quando fece migrare gli occhi delle sogliole dallo stesso lato del capo, per consentir loro di adagiarsi pigramente sul fondo del m are... Ai posteri...

are... Ai posteri...

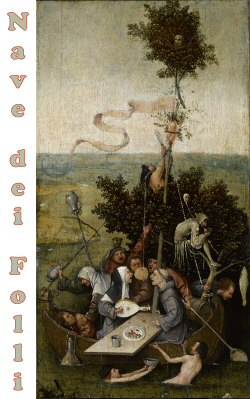

Chiudo qui citando una coincidenza in cui mi sono imbattuto durante le ricerche che ho fatto per scrivere queste poche baggianate: Uno dei miei pittori preferiti è Hieronymus Bosch, che sicuramente molti di voi conosceranno (chi non lo conosce non è sicuramente arrivato a leggere fin qui). Anni fa, quando andai al Louvre a Parigi una delle opere che volevo assolutamente vedere da vicino era uno dei suoi dipinti, l'unico ivi custodito: la Nave dei Folli. Di fronte alla tavola lignea ricordo che la prima impressione fu di sorpresa per le dimensioni, che erano piuttosto ridotte. Il dipinto misura 57,9 per 32,6 cm. All'epoca i telefonini non esistevano, neanche quelli a tastiera, e il formato HD era di là da venire. Se provate a far la divisione, vedrete che sorprendentemente questo dipinto è in formato HD, con una precisione alla quinta cifra. Il suo rapporto di forma infatti è di 1,777. E, udite udite, è orientato in verticale!

Bosch è sempre stato accreditato di un'aura esoterica misteriotica e stregonofora, ma questo dimostra fuor d'ogni dubbio la sua capacità di aruspice. Coincidenze? Poprio noccreto!... :-)

FG

Appendice.

Se sei arrivato fin qui, magari ti rimane lo sfizio di sapere perchè nella figura 1 (che è una delle poche figure, perciò importante), ci sono due formati non espressi da un numero razionale, di cui non abbiamo parlato e che sono in qualche modo notevoli, anche se non citati nel testo. Partiamo dal rettangolo numero 6. Al posto della frazione che rappresenta gli altri formati c'è scritto au. Questo è il formato che rappresenta la sezione aurea, un numero irrazionale con proprietà particolari, tra le quali pare ci sia anche l'estetica.

Chi vuole approfondire avrà agio di farlo col link a wikipedia. La sezione aurea è uno dei motivi per cui questo pensierino è nato, e la cito non solo per questo. Secondo un espe rimento descritto nel libro di Falcinelli, se si mostra ad un numero molto grande di persone una serie di rettangoli (ad esempio quelli rappresentati in fig. 1) e si chiede quale sia secondo loro il più "bello" o "armonioso" la scelta della maggioranza cadrà su quello in cui il rapporto tra i due lati è circa 1,62 (una approssimazione della sezione aurea). La sezione aurea, detta anche "proporzione divina" è nota fin dall'antichità, Fidia la conosceva bene ma studi archeologici fanno risalire la sua conoscenza agli egizi e ancor prima ai babilonesi. Per una qualche ragione che non mi sono ancora spiegato questo formato (approssimato dalla frazione 8/5 che fa 1,6) non è stato ampiamente usato nelle arti figurative. L'unico caso illustre è quello della Nascita di Venere del Botticelli. Questo sicuramente non è un caso, il dipinto ha un rapporto di 1,61, ottima approssimazione della sezione aurea, e anche un'analisi più accurata del dipinto stesso pare rivelare una applicazione ripetuta della sezione aurea al suo interno (click sull'icona del quadro).

rimento descritto nel libro di Falcinelli, se si mostra ad un numero molto grande di persone una serie di rettangoli (ad esempio quelli rappresentati in fig. 1) e si chiede quale sia secondo loro il più "bello" o "armonioso" la scelta della maggioranza cadrà su quello in cui il rapporto tra i due lati è circa 1,62 (una approssimazione della sezione aurea). La sezione aurea, detta anche "proporzione divina" è nota fin dall'antichità, Fidia la conosceva bene ma studi archeologici fanno risalire la sua conoscenza agli egizi e ancor prima ai babilonesi. Per una qualche ragione che non mi sono ancora spiegato questo formato (approssimato dalla frazione 8/5 che fa 1,6) non è stato ampiamente usato nelle arti figurative. L'unico caso illustre è quello della Nascita di Venere del Botticelli. Questo sicuramente non è un caso, il dipinto ha un rapporto di 1,61, ottima approssimazione della sezione aurea, e anche un'analisi più accurata del dipinto stesso pare rivelare una applicazione ripetuta della sezione aurea al suo interno (click sull'icona del quadro).

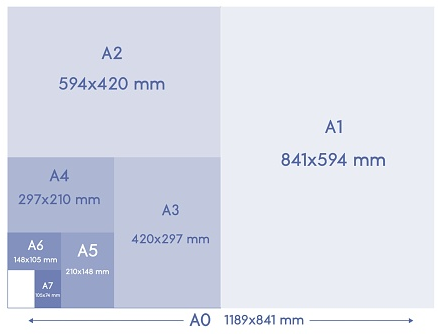

Il secondo rettangolo non citato è il numero quattro, il cui rapporto di forma è anch'esso rappresentato da un numero non razionale: la radice quadrata di due. Ques to formato è importante in un altro campo, quello della carta. E' un formato rettangolare che ha una proprietà importante per chi stampa e usa carta: è l'unico formato rettangolare che, se diviso in due nel senso del lato maggiore produce due fogli esattamente dello stesso formato dell'originale. Tutti noi abbiamo comprato dal cartolaio fogli in formato A4, ma pochi sanno che un foglio A4 è esattamente la metà di un foglio A3, che lo è di un foglio A2. Ed è il doppio di un foglio A5.

to formato è importante in un altro campo, quello della carta. E' un formato rettangolare che ha una proprietà importante per chi stampa e usa carta: è l'unico formato rettangolare che, se diviso in due nel senso del lato maggiore produce due fogli esattamente dello stesso formato dell'originale. Tutti noi abbiamo comprato dal cartolaio fogli in formato A4, ma pochi sanno che un foglio A4 è esattamente la metà di un foglio A3, che lo è di un foglio A2. Ed è il doppio di un foglio A5.

La possibilità di tagliare fogli di carta a metà ed ottenerne due delle stesse proporzioni, senza sfridi, è stata sempre molto apprezzata dall'editoria ed in generale dal mercato della carta, che ha utilizzato ampiamente questo formato. Anche questo non mi risulta abbia avuto grande applicazione nel campo della rappresentazione delle immagini, ma ogni volta che leggete un libro o stampate un documento magari vi ricorderete che cosa è un foglio A4 e che le sue proporzioni sono le seguenti: il lato maggiore è esattamente radice quadrata di due per il lato minore... ![]()