Pensierino di Giugno 2024

La realtà smarmellata

Il pensierino, come sempre più spesso mi accade, nasce da alcune considerazioni fatte osservando le interazioni sulla rete sociale che uso, ed in particolare le migliaia di fotografie postate giornalmente, e la loro evoluzione tecnico-estetica. Le foto sono sempre più "belle", anche se i fotografi sono sempre più sgalfi. Naturalmente chi rimedia alla insipienza del fotografo è la macchina, oggi nel 99,8% dei casi uno smartphone. Ma andiamo con ordine e un pochino (pocopoco) di storia introdurrà le mie stupide riflessioni finali.

La fotografia ha meno di 200 anni. La sua storia nasce nel 1839 con l'invenzione del dagherrotipo, prima rudimentale forma di riproduzione di immagini reali con la registrazione dell'intensità luminosa raccolta da un a lastra chimicamente sensibile alla luce.

a lastra chimicamente sensibile alla luce.

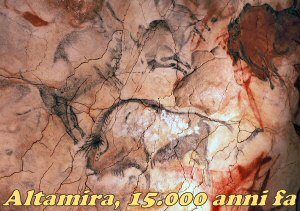

Per la storia dell'immagine riprodotta, dall'epoca dei pittori di Lascaux e Altamira passando per gli affrescatori di Pompei e poi per Giotto, Leonardo, fino ai naturalisti sette-ottocenteschi la fotografia fu una rivoluzione assolutamente dirompente: per la prima volta la realtà della luce lasciava tracce autonome, senza essere filtrata dagli occhi del pittore e da colori riprodotti artificialmente con pozioni e artifici chimici.

Fino a quel momento, e con piccoli passi avanti successivi, la pittura aveva cercato di riprodurre la realtà (o per lo meno la sua immagine) il più fedelmente possibile. Con la fotografia la riproduzione fedele del mondo perse di attrattiva, e le arti figurative cambiarono per sempre. L'astrattismo (questa è una mia opinione personale) in tutte le sue forme - dalla deformazione onirica della realtà del surrealismo, alle strabiche vivisezioni geometriche del cubismo alle forme pure di Mondrian e Kandinski - non sarebbe mai nato se non come reazione al fatto che di verismo non c'era più bisogno, perchè la macchina aveva superato l'uomo nella rappresentazione fedele del re ale.

ale.

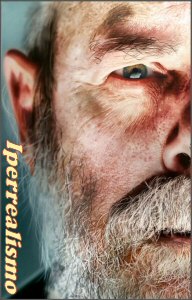

Oggi le tecniche di riproduzione pittorica possono avere un grado di realismo assolutamente pazzesco (il cosidetto iperrealismo), ma se i più ingenui ancora spalancano gli occhi davanti ad un dipinto iperrealista ad aerografo o a pastello che "sembra una fotografia", il mondo dell'arte giustamente non apprezza questi virtuosismi che non hanno senso perchè superati appunto dall'arte della fotografia.

Qualcuno si chiederà dove voglio arrivare, visto che sto dicendo cose risapute dai più. Ma io come al solito sono prolisso, e se ho qualcosa di più originale da dire lo farò solo tra qualche paragrafo, perchè voglio essere sicuro di aver prima raccontato per bene i retroscena della questione. Dividerò la storia della fotografia in tre epoche diverse: l'epoca analogica, l'epoca digitale e l'era della massificazione reale con l'avvento degli smartphone.

Fino ad oggi (o forse, come vedremo, fino a ieri), nei suoi 200 anni di storia, l'evoluzione tecnica della fotografia ha riguardato il fine per cui è nata: la riproduzione fedele di ciò che l'occhio umano vede, e la sua fissazione su un supporto duraturo. Il progresso tecnico ha proceduto su diversi binari: le ottiche delle macchine fotografiche via via più raffinate, obiettivi più luminosi, migliore qualità del supporto impressionabile. Anche la meccanica delle ma cchine, con la velocità di scatto, la possibilità di raffiche ravvicinate, la fluidità degli zoom, gli automatismi è terreno di costante avanzamento.

cchine, con la velocità di scatto, la possibilità di raffiche ravvicinate, la fluidità degli zoom, gli automatismi è terreno di costante avanzamento.

Per oltre 150 anni comunque non ci sono stati stravolgimenti tecnologici: l'epoca della fotografia analogica con le sue pellicole impressionabili se si eccettuano discontinuità nel tipo di supporto e della sua sensibilità (inizialmente negativo in bianco e nero, poi con negativo a colori, infine anche positivo con l'avvento delle diapositive direttamente proiettabili) ha proceduto per miglioramenti graduali delle varie tecnologie impiegate, senza altre rivoluzioni, fino all'avvento della fotografia digitale.

Faccio qui un'altra piccola digressione / precisazione: fin dalla nascita l'arte del fotografo ha avuto, per ogni fotografia, due momenti importanti: la produzione - preparazione dell'ambiente di scatto, del soggetto e della macchina, fino allo scatto - e la post-produzione, il fotoritocco, che segue lo scatto e corregge l'aspetto finale della foto. Nel mondo della fotografia analogica anche il fotoritocco non poteva che essere analogico, ed era fatto nella camera oscura con filtri di luce, forbici, maschere che decidevano quale parte del negativo nascondere e quali mostrare. Il fotografo si rendeva conto, dovendo vendere le foto ai clienti, che magari un cane che faceva i suoi bisogni per strada accanto alla coppietta immortalata andava in qualche modo rimosso per non dover rifare il servizio, e si arrangiava con quel che poteva per non farlo risultare nella foto finale.

Meno di trenta anni fa (sì, così poco) c'è stato il primo terremoto: la fotografia divent a digitale. Dal punto di vista tecnologico uno dei due componenti è stravolto: la pellicola scompare per far posto a un sensore digitale, che misura in uno spazio piccolissimo milioni di informazioni puntuali sulla quantità di luce che lo investe: sono i famosi megapixel, parola che come molte altre spesso la gente usa senza conoscerne il significato. Il sensore digitale viene poi affiancato ad un dispositivo per la registrazione dell'informazione dei singoli scatti su supporto generalmente magnetico (es. SD-card). La parte ottica delle macchine fotografiche rimane grossomodo la stessa (gli esperti mi perdoneranno qualche approssimazione), e la sua bontà è ancora garanzia di qualità delle foto scattate. Avversata e addirittura derisa dai professionisti del settore per almeno una quindicina d'anni, la mutazione genetica ha infine preso il sopravvento, e le macchine si sono praticamente tutte trasformate da analog

a digitale. Dal punto di vista tecnologico uno dei due componenti è stravolto: la pellicola scompare per far posto a un sensore digitale, che misura in uno spazio piccolissimo milioni di informazioni puntuali sulla quantità di luce che lo investe: sono i famosi megapixel, parola che come molte altre spesso la gente usa senza conoscerne il significato. Il sensore digitale viene poi affiancato ad un dispositivo per la registrazione dell'informazione dei singoli scatti su supporto generalmente magnetico (es. SD-card). La parte ottica delle macchine fotografiche rimane grossomodo la stessa (gli esperti mi perdoneranno qualche approssimazione), e la sua bontà è ancora garanzia di qualità delle foto scattate. Avversata e addirittura derisa dai professionisti del settore per almeno una quindicina d'anni, la mutazione genetica ha infine preso il sopravvento, e le macchine si sono praticamente tutte trasformate da analog iche a digitali.

iche a digitali.

Questa prima svolta epocale, per il fotografo, ha portato grossi cambiamenti non tanto nel momento della produzione della foto (preparazione ambiente/macchina e scatto) quanto in quello del fotoritocco. Le foto si sono trasformate in files macinabili da computer: come tali manipolabili da quei software di elaborazione di immagini che consentono magheggi ben più sofisticati delle forbici e delle maschere in camera oscura. Le due fasi, quella della produzione e quella della post-produzione, rimanevano però ben separate, e mentre alla macchina si chiedeva di ritrarre il più fedelmente possibile ciò che "vedeva", l'efficacia del fotoritocco era lasciata alla complessità del software e all'abilità del ritoccatore.

Prima di parlare dell'altra grande svolta, l'avvento della fotografia di massa con gli smartphone (che non è solo, come vedremo, tecnologica, ma anche epocalmente comportamentale) faccio ancora un paio di precisazioni che torneranno utili per le conclusioni.

Dal punto di vista delle tecniche di produzione, grazie alle caratteristiche delle macchine digitali, con la loro capacità di cambiare rapidissimamente i parametri di scatto, si è ovviato ad una serie di problemi intrinseci nelle tecnologie ottiche, che per quanto sofisticate sono sempre meno versatili dell'occhio umano, e non ne riproducono fedelmente la visione. Faccio due esempi che chiunque abbia scattato foto con una ma cchina fotografica capirà immediatamente.

cchina fotografica capirà immediatamente.

Scattare una foto all'interno di una chiesa è un incubo. Se nella foto si riesce a vedere bene l'altare, le finestre da cui entra la luce saranno macchie biancastre, e le meravigliose vetrate colorate andranno a farsi benedire (per rimanere nell'atmosfera). Se voglio che le vetrate siano percepibili con la loro bellezza l'interno della chiesa rimarrà inevitabilmente illeggibile e buio. Eppure, quando sono dentro una chiesa, l'occhio riesce a trasmettere al cervello sia i dettagli delle vetrate che quelli dell'altare, a seconda di dove guardo: l'occhio è più bravo della macchina fotografica.

Un altro esempio: se qualcuno prova a fare una foto macro, tentando di ritrarre un insetto o un fiorellino visti da vicino, la capacità di messa a fuoco della macchina fotografica, anche in condizioni di luce ottimali, è limitata: se metto a fuoco le antenne dell'insetto probabilmente le ali saranno sfocate, se metto a fuoco le ali non si vedranno bene le antenne.

Per ovviare a questi inconvenienti, la fotografia digitale ci mette a disposizione tecniche di bracketing (in italiano brandeggio, anche se pochi sanno cosa significa) e stacking (sovrapposizione), che vi pongono parziale rimedio. Prendiamo il primo caso: Faccio due o più foto in rapidissima sequenza all'interno della chiesa, nella prima faccio in modo che vengano bene le vetrate (e il pavimento e l'altare saranno molto scuri), nella seconda faccio venir bene il pavimento (e le finestre saranno troppo chiare e l'altare buio) e la terza avrà la luce giusta per l'altare (e le finestre saranno completamente bianche e il pavimento troppo chiaro). Poi, con un programma software adeguato, "sovrappongo" le tre immagini, sfumandole l'una nell'altra, in modo che le finestre siano quelle della prima foto, il pavimento quello della seconda e l'altare quello della terza. In questo modo il risultato sarà più suggestivo e in qualche modo naturale, perchè nella foto finale si vedranno bene tutti i particolari. Questa tecnica si ch iama "HDR": High Dynamic Range ed è già in uso da una ventina d'anni da parte dei fotografi digitali. Anche il secondo problema (quello della messa a fuoco dell'insetto) si risolve in maniera simile: con una tecnica di brandeggio della messa a fuoco faccio più foto quasi contemporanee in cui via via il fuoco è bbuono per le antenne, il corpo e la coda e poi le combino via software in maniera che sembri una sola foto, con risultato piacevole per l'occhio perchè più naturale. Aspetto naturale anche se ottenuto con una tecnica molto artificiosa e complessa sia dal punto di vista hardware, per la necessità di scattare diverse immagini ravvicinate tra loro (se l'insetto si muove la cosa non funziona!) sia da quello software, per far sì che le immagini si fondano l'una nell'altra senza che si noti alcuna soluzione di continuità.

iama "HDR": High Dynamic Range ed è già in uso da una ventina d'anni da parte dei fotografi digitali. Anche il secondo problema (quello della messa a fuoco dell'insetto) si risolve in maniera simile: con una tecnica di brandeggio della messa a fuoco faccio più foto quasi contemporanee in cui via via il fuoco è bbuono per le antenne, il corpo e la coda e poi le combino via software in maniera che sembri una sola foto, con risultato piacevole per l'occhio perchè più naturale. Aspetto naturale anche se ottenuto con una tecnica molto artificiosa e complessa sia dal punto di vista hardware, per la necessità di scattare diverse immagini ravvicinate tra loro (se l'insetto si muove la cosa non funziona!) sia da quello software, per far sì che le immagini si fondano l'una nell'altra senza che si noti alcuna soluzione di continuità.

Ci siamo. Ecco che arriva la bomba: la fotografia di massa con l'uso degli smartphone. Qui ognuno di noi, anche chi non ha la minima idea della grande complessità che sta dietro allo scatto di una foto, vuole una cosa sola: inquadrare (anche grossolanamente) e scattare. E poi vuole che la foto sia bella, più bella di quella degli altri, per poterla mostrare e farsene vanto. Ignaro di tecniche anche banali di fotoritocco, che richiederebbero l'impiego di software sofisticati e l'impegno nell'impararne l'uso, il fotografo da smartphone vuole che la macchina faccia tutto lei. La foto è un po' storta? e che ci vuole a raddrizzarla, per uno smarphone? Lo scatto è troppo buio? La macchinetta lo capisce dal livello medio dei toni ed alza automaticamente la luminosita. E un po' di colore in più non guasta mai, no? e quindi aumentiamo la saturazione di colore senza neanche chiederlo, l'utente sicuramente appr ezzerà...

ezzerà...

Anche qui, gli scettici e i conservatori (che ci sono sempre), che magari di fotografia ne sanno qualcosa, gridano allo scandalo e sostengono che niente mai potrà eguagliare l'uso sapiente di una macchina che consenta di regolare accuratamente tempo di esposizione, messa a fuoco, apertura dell'obiettivo, uso di tecniche sosfisticate come il bracketing di cui sopra, e altro. Certo, alcune cose sono ancora un po' indietro: ad esempio con gli smartphone è molto difficile mettere a fuoco quello che interessa: mettono a fuoco quel che vogliono loro, vedi ad esempio in questa pagina la differenza della foto del fiore fatta con la macchina, in cui il fiore è a fuoco e l'erba no, e quella dello smartphone in cui è a fuoco l'erba ma non il fiore... Personalmente però non giurerei che tra qualche anno gli smartphone non saranno anche superiori alle macchine fotografiche digitali che non mi vergogno a definire tradizionali: ormai la tradizione si misura nell'arco di anni e non di secoli... Che ci vuole per un software di IA immaginare che se fotografo un fiore voglio che sia quello, a fuoco, e non il terreno? Come c'è il riconoscimento facciale ci può essere quello "fiorale" et voilà, il gioco è fatto... Ci arriviamo, ci arriviamo...

Quello che mi spaventa un po' in realtà è un'altra cosa. Va benissimo il fatto che gli smartphone assorbano le tecnologie delle più sofisticate macchine digitali per ovviare ai problemi intrinseci dell'ottica meccanica (es HDR o focus stacking), meno bene se usano queste tecniche automaticamente, senza possibilità di scelta. Ancora meno bene se aumentano automaticamente la saturazione per far apparire un'immagine più attraente esteticamente, ad esempio. Nella stessa foto dell'orchidea vedrete che quella fatta con la macchina ha colori meno esaltati e più naturali, mentre in quella fatta con lo smartphone il colore è e sagerato...

sagerato...

Insomma, cosa è cambiato rispetto a prima? le fasi di produzione e post-produzione si condensano, la macchina prende il totale controllo, il fotografo deve solo fare click (anzi, deve solo dire alla macchina " e famme sta foto, va' ") e poi godersi tutti gli effetti artificiali (fotoritocco) che chi ha programmato la macchina avrà inserito di default (scusate l'inglesismo che spero di non dover spiegare). E li avrà inseriti non a caso, ma seguendo accurate ricerche sul gradimento dei gradi di luminosità e di saturazione di colore della maggioranza della gente, uniformandosi ad un "modo di apparire" che piace, piuttosto che ritrarre il "modo di essere" della realtà fotografata. La foto è un ritratto? La macchina se ne accorge immediatamente, ed applica quegli "effetti bellezza" che tolgono quelle piccole rughe così antiestetiche, e ravviva un po' l'aspetto smorto della carnagione. L'inquadratura di quel tramonto rende l'orizzonte storto? Checcivuole a raddrizzarlo, l'utente sarà solo contento di questo favore che la macchina gli fa, senza neanche chiederglielo..

Tornando a bomba alle foto postate sulle reti sociali, osservandole spesso ho una sensazione di disagio. i ritratti sono sempre più innaturali: le rughe spariscono, la luce è "smarmellata" (Cit. da Boris serie televisiva cult, sull'uso della luce per nascondere i difetti della fotografia), il sorriso a volte sembra innaturale, e non solo per colpa del modello. Parliamo poi delle fotografie più "serie", ad esempio quelle naturalistiche: i fiori hanno sempre colori vividissimi (come spesso non hanno in realtà) i contorni sono artificiosamente netti (ma andando a vedere la foto da vicino gli artefatti creati per rendere i bordi più visibili sono ben visibili anche loro), insomma, a parte i problemi di messa a fuoco, che verranno sicuramente risolti con l'uso della IA, l'uso ormai automatico dei software di ritocco rende l'immagine edulcorata e migliore (?) del reale.

Mi sembra, in buona sostanza, che ci stiamo abituando a vedere foto che non ritraggono più la realtà, ma una sua rappresentazione spesso pesantemente rivisitata per renderla più esteticamente attraente. Nè più nè meno di uno spesso strato di fard e ritocchi di bistro nero sugli occhi di una donna, per quanto bella ella sia al naurale.

L'abitudine a questa realtà visiva contraffatta tien bene dietro alla realtà contraffatta del racconto della nostra vita. Ciò che facciamo deve sempre essere apprezzato dagli altri, che devono stupirsi e provare invidia sia per quello che noi abbiamo visto e fotografato, sia per quello che siamo, e come ce la godiamo, e quanto siamo bravi.

Naturalmente io sono il primo a cadere in questo tranello, e spesso me ne accorgo, me ne stupisco e cerco in qualche modo di correggermi. Ma non riesco a non pensare che magari tra qualche anno indosseremo tutti degli occhiali che ci consentiranno di vedere costantemente questa realtà meno vera: colori esaltati, contorni netti, rughe sparite, luce smarmellata. In fondo, le tecnologie per consentirlo ci sono già quasi tutte, manca solo un venditore di realtà zuccherata (vedi ad esempio la fotografia del film "Barbie") che ci faccia provare quant'èbbello il mondo come non lo abbiamo mai visto..

FG