La vedova triste

Tra i tanti luoghi che Charles Darwin visitò nel suo lungo viaggio di circumnavigazione del mondo non ci fu il Madagascar (d'altronde mica poteva andare dappertutto?). Passò lì vicino, sbarcando sull'Isola di Mauritius, all'epoca non ancora funestata dai resort turistici dedicati ai viaggi di nozze dei ricchi occidentali. Ma questa è un'altra st oria.

oria.

Al suo ritorno, nel 1836, Darwin diventò uno degli scienziati più in vista del tempo, e siccome aveva portato in patria centinaia di testimonianze biologiche del suo viaggio, diventò anche un punto di snodo importante (oggi lo chiameremmo uno hub) per le conoscenze scientifiche dell'epoca. Per questo gli studiosi si rivolgevano a lui, chiedendo un parere quando trovavano qualcosa di strano o particolare. Nel 1862 Darwin ricevette un regalo proveniente dal Madagascar, terra che come abbiamo detto non conosceva. Era un'orchidea, e le orchidee in quel secolo erano un vero mito, una specie di Sacro Graal alla cui ricerca si organizzavano spedizioni in tutte le giungle del mondo, a caccia di esemplari rari ed esteticamente attraenti.

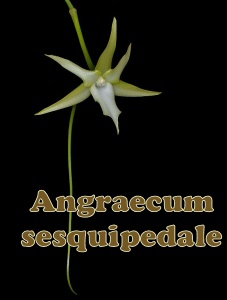

L'orchidea ricevuta, anche se rara, non era sconosciuta: si chiamava e si chiama Angraecum sesquipedale. Il termine specifico, "sesquipedale" esiste ancora in italiano ma è ormai assolutamente desueto. Deriva dal latino "che misura un piede e mezzo (circa 45 centimetri)". Quella era la misura dei mattoni più grandi che usavano all'epoca, e perciò per estensione voleva dire "insolitamente grande". Il termine rimane vivo nella nostra lingua solo nell'espressione "errore sesquipedale" che significa strafalcione, discorso sconclusionato: insomma, una caxxata pazze sca.

sca.

Ma sto divagando come al solito, torniamo all'orchidea e vediamo che cosa abbia di insolitamente grande. Osservandola, salta all'occhio una struttura presente anche in molte orchidee spontanee italiane, chiamata sperone. E' un prolungamento della corolla che spunta nel retro del fiore: sembra un sacchetto o un tubo. Questa struttura di solito contiene, sul fondo, una dose di nettare, fluido dolce di cui gli insetti sono ghiottissimi.

La struttura a sacco serve proprio a spingere gli insetti a frugare in profondità alla ricerca del nettare, andandosi in questo modo a strofinare sulle antere e appiccicandosi addosso un po' di polline che potrà fertilizzare il prossimo fiore visitato.

Ora, la particolarità di questa orchidea sta proprio nella lunghezza di questo sacchettino appuntito, che misura più di 20 centimetri. Lo sperone è anche abbastanza stretto da non consentire ad un insetto di introdursi per andare a succhiare il nettare. Un bel dilemma, sembrava proprio che questo sperone non servisse a nulla perchè che il nettare contenuto alla sua estremità non era raggiungibile da alcun insetto e perciò destinato a mar cire.

cire.

Autore del famoso saggio sulla teoria dell'evoluzione, secondo la quale in natura ogni cosa ha una sua specifica ragion d'essere, Darwin non ci poteva stare. Contro ogni evidenza pensò che esistesse un insetto con una "proboscide" o una "lingua" abbastanza lunga da penetrare per tutto il sacchetto alla ricerca del nettare. Era solo un'ipotesi, naturalmente, e nessuno dei suoi amici naturalisti riuscì a dargli evidenza di un insetto con un attrezzo del genere. Darwin morì con il cruccio dell'inspiegabile orchidea dal lungo collo, che da allora è conosciuta anche come "orchidea di Darwin".

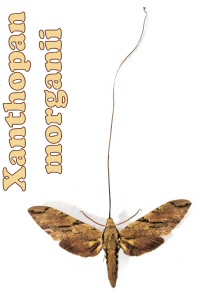

Sai che sudisfa, per il buon Carlo, se la scoperta della farfallina dalla lunga proboscide fosse stata fatta cinquanta anni prima dandogli pienamente ragione! Quarant'anni dopo la morte di Darwin, infatti, anche grazie ad indagini specifiche effettuate in loco in Madagascar, si scoprì che una farfallina notturna aveva la proboscide, in gergo biologico "spirotromba" (non è una parolaccia) abbastanza lunga da attingere alla fonte del proprio godimento: il nettare contenuto in fondo al sacchetto!

La farfallina era già nota con il nome di sfinge di Morgan (Xanthopan morganii), e viveva proprio in Madagascar. Ma nessuno fino ad allora aveva misurato la lunghezza straordinaria della sua spirotromba, che di solito è arrotolata tra le mandibole, e perciò normalmente invisibile. Oggi esistono anche foto e filmati in rete che most rano proprio la sfinge di Morgan che sugge il nettare dal sacchetto dell'orchidea di Darwin, a piena conferma dell'ipotesi che all'epoca venne giudicata "fantasiosa e surreale" da gran parte della scienza biologica ufficiale

rano proprio la sfinge di Morgan che sugge il nettare dal sacchetto dell'orchidea di Darwin, a piena conferma dell'ipotesi che all'epoca venne giudicata "fantasiosa e surreale" da gran parte della scienza biologica ufficiale ![]()

La presenza contemporanea dell'orchidea di Darwin e del suo unico impollinatore ci introduce ad una materia interessante, collaterale a quella dell'evoluzione: la "coevoluzione". E' estremamente probabile che questi due esseri, così distanti, il fiore e l'insetto, abbiano avuto, in milioni di anni, una storia comune. Man mano che l'uno allungava la propria cornucopia l'altro allungava la lingua da formichiere.

Un'associazione così stretta ed esclusiva è anch'essa un dilemma che lascio ai biologi: perché mai un essere dovrebbe legarsi così strettamente ad un altro che non c'entra una minghia? L'orchidea non avrebbe tutto da guadagnare ad accorciare il suo sperone, in modo che un numero maggiore di specie di farfalle notturne possano attingere nettare dal pozzo? Boh, aidonnnò.

Certo è che le orchidee, mio primo amore da botanico in erba, affascinanti ed emozionanti lo sono. E non solo per la loro eclatante, quasi spudorata bellezza. Dal punto di vista evoluzionistico c'è chi le considera una delle punte più avanzate, e certamente sono creature molto recenti e tutt'ora in perpetuo fermento ibridati vo.

vo.

Tra le orchidee le Ophrys (genere diffuso anche in Italia) dal punto di vista dell'impollinazione e riproduzione sono tra le più affascinanti. Personalmente vado totalmente pazzo per questo genere così complesso e così variabile. In Italia ce ne sono varie specie, e quando ne trovo una non posso trattenermi dal fotografarla. Le Ophrys, dette anche "Orchidee insetto" sono pianticelle i cui fiori mimano l'aspetto di alcuni insetti (da qui il nome). Il tentativo di somiglianza ne ha modellato i petali a simulare il corpo, le ali ed in alcuni casi addirittura le antenne. Il labello (questo il nome del petalo speciale che simula il corpo dell'insetto) ha talvolta anche una pelosità che ne aumenta la somiglianza. E l'imitazione non si ferma qui: gli scienziati hanno scoperto che questi fiorellini emettono anche sostanze aromatiche attive sessualmente (i cosiddetti "feromoni") simili a quelle degli insetti loro impollinatori.

Insomma, c'è un connubio stretto tra le orchidee di questo genere e gli insetti impollinatori, che sono ingannati sia dall'aspetto esteriore che da quello olfattivo. Le vespette, scambiando quei fiori per femmine, vi si posano mimando una copula che non sarà produttiva per la propria specie, ma per quella del fiore imbroglione sì.

Ma che cosa succederebbe se, per una malattia collettiva, o per l'importazione di fringuelli estranei che ne sono ghiotti, la sfinge di Morgan venisse sterminata? Le povere orchidee di Darwin perirebbero tutte, vedove sconsolate distrutte dal dolore per l'assenza del partner (e delle sue funzioni)? Chi può dirlo, magari sì. Per fortuna questa è un'ipotesi di scuola, e per ora non si è verif icata.

icata.

Potrebbe però essersi verificata in passato per altri casi simili, ad esempio per l'Ophrys apifera, una orchidea terrestre presente sporadicamente sul nostro territorio. La poverina sembra essere rimasta senza insetto impollinatore. L'osservazione di pazienti ricercatori sul campo non ha mai mostrato tentativi di copula da parte di imenotteri, nonostante il nome.

La poverina, probabilmente vedova di una qualche apina o vespetta che ha fatto una brutta fine, è sola e nessuno va a trovarla (magari il feromone del suo antico partner è particolarmente repellente per gli insetti odierni ![]() ). Non sto parlando a vanvera, questa è una teoria non solidissima, che però ha sufficienti indizi nella ricerca biologica (e qualche indizio, come si sa, è quasi una prova). Pare proprio che una vespetta impollinatrice esistesse, e sia oggi o estremamente rara o estinta.

). Non sto parlando a vanvera, questa è una teoria non solidissima, che però ha sufficienti indizi nella ricerca biologica (e qualche indizio, come si sa, è quasi una prova). Pare proprio che una vespetta impollinatrice esistesse, e sia oggi o estremamente rara o estinta.

Da quel momento l'orchidea non ha più sposi nè pretendenti, la sua vita sociale è ridotta ai minimi termini: le fa visita solo qualche minuscolo afide, privo della baldanza necessaria al corteggiamento ed alla pseudocopula fecondatrice. Al contrario della protagonista dell'opera di Lehar, che deve allegramente barcamenarsi tra diversi spasimanti, lei conduce vita sedentaria e solitaria.

Tra l'altro, se vuole conservare la specie, la vedovella deve arrangiarsi da sola. E' infatti uno dei pochi casi documentati e certi di autoimpollinazione fertile, vale a dire che non potendo scambiare il polline con altre vicine, perchè nessuno più lo trasporta, si arrangia: china le sue antere sulla parte fertile del suo pistillo e si autofeconda. Una specie di onanismo fertile, insomma, fenomeno non unico nel mondo vegetale, ma non comune, perchè sconfigge lo scopo principale della riproduzione sessuata: la diversità dei discendenti.

Speriamo almeno che questa sua saltuaria attività autoerotica la distragga dalla solitaria tristezza!

FG