Il Monte Toraggio

Come già detto da qualche parte di questo sito un po' caotico e intricato, il monte Toraggio tra i miei "luoghi del cuore" nella categoria escursioni in montagna è forse quello che mi è più caro. Per questo motivo, e perché è un posto meraviglioso in entrambe le chiavi di lettura, lo descriverò sia dal punto escursionistico sia da quello botanico, essendo un vero e proprio scrigno ricolmo di piante rare e/o endemiche (e, non secondario, bellissime!). Questa è la parte escursionistica, quella botanica la trovate invece qui. Inizio con un po' di storia, descrivendo uno dei sentieri che si percorrono, almeno in parte, per raggiungere la vetta del monte, il mitico Sentiero degli Alpini, uno dei più belli d'Italia, secondo me.

Toraggio-Pietravecchia-Grai e la storia del Sentiero degli Alpini

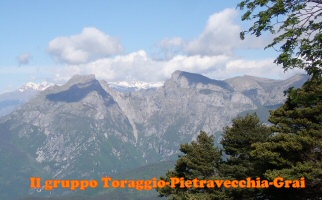

Il comprensorio Toraggio-Pietravecchia-Grai è un gruppo montuoso con cime intorno ai duemila metri, a pochi chilometri dal mare della Riviera Ligure di ponente, un luogo famoso per la mitezza del clima, alle spalle di Ventimiglia e Bordighera. Nell'immagine lo vedete nella sua interezza, fotografato dal Monte Ceppo. Le cime innevate sullo sfondo sono cime della Valle delle Meraviglie, probabilmente il Monte Capelet che sfiora i 3000 m.

Il comprensorio Toraggio-Pietravecchia-Grai è un gruppo montuoso con cime intorno ai duemila metri, a pochi chilometri dal mare della Riviera Ligure di ponente, un luogo famoso per la mitezza del clima, alle spalle di Ventimiglia e Bordighera. Nell'immagine lo vedete nella sua interezza, fotografato dal Monte Ceppo. Le cime innevate sullo sfondo sono cime della Valle delle Meraviglie, probabilmente il Monte Capelet che sfiora i 3000 m.

Le vette dei monti Grai, Pietravecchia e Marta sono facilmente raggiungibili grazie alla strada militare di cui parleremo diffusamente tra breve, oggi carrozzabile sterrata (SP76 Melosa-Garezzo), di facile accesso dal colle della Melosa. La strada passa nei pressi delle tre vette, che sono a portata di mano (anzi, di piede) dalla strada. Il Monte Toraggio ha forme più ardite, quasi dolomitiche, ed è più isolato. La sua salita non è banale, ma può essere effettuata abbastanza facilmente da escursionisti che non abbiano timore di poggiare le mani per terra e far finta di arrampicarsi per pochi metri. L'escursione sul "Sentiero degli Alpini" richiede attenzione per passaggi delicati aiutati da corde fisse quando il sentiero, soprattutto nei piccoli valloncelli scoscesi che ne tagliano il percorso, capita sia rovinato da frane e smottamenti dovuti alla natura calcarea della roccia.

La dorsale montuosa che comprende le tre cime prosegue poi con la Cima di Marta e forma uno spartiacque che funge anche da linea di confine Italia-Francia. Prop rio questa linea di confine, che va dal mare al colle di Tenda, con le sue fortificazioni è stata teatro di aspro confronto nella seconda guerra mondiale, in cui le due nazioni appartenevano a schieramenti contrapposti. Il collegamento militare tra la parte a mare, la grande caserma di Monte Grai e le fortificazioni di Cima Marta aveva però un punto debole: tra il Passo Muratone e le caserme di Grai aggirava i monti Toraggio e Pietravecchia lato Nord, per la conformazione del terreno.

rio questa linea di confine, che va dal mare al colle di Tenda, con le sue fortificazioni è stata teatro di aspro confronto nella seconda guerra mondiale, in cui le due nazioni appartenevano a schieramenti contrapposti. Il collegamento militare tra la parte a mare, la grande caserma di Monte Grai e le fortificazioni di Cima Marta aveva però un punto debole: tra il Passo Muratone e le caserme di Grai aggirava i monti Toraggio e Pietravecchia lato Nord, per la conformazione del terreno.

Passare da Sud era pressochè impensabile, perché avrebbe implicato traversare la parete Est del Monte Toraggio e quella Sud del Pietravecchia, pareti calcaree praticamente verticali in cui la costruzione di una strada era improponibile. L’importanza strategica di un percorso militare da Sud era però molto grande, per due ragioni: il collegamento a Nord è inagibile fino all’estate per l’accumulo di neve che lo libera solo a giugno inoltrato, ed essendo esposto sul lato francese è facile bersaglio dell’artiglieria nemica, in caso di conflitto tra le due nazioni.

Quando il regime fascista subodorò la possibilità di scontro e quindi la rilevanza di un percorso alternativo per le truppe, i muli e i cannoni, decise di tentare l’impresa titanica di scavare, lato Sud, una strada mil itare nelle pareti verticali del Toraggio e del Pietravecchia. L’impresa venne portata a termine tra il 1936 e il 1938, ed utilizzata prima e durante la seconda guerra mondiale per il trasporto di uomini e materiali e la difesa della linea di confine.

itare nelle pareti verticali del Toraggio e del Pietravecchia. L’impresa venne portata a termine tra il 1936 e il 1938, ed utilizzata prima e durante la seconda guerra mondiale per il trasporto di uomini e materiali e la difesa della linea di confine.

Gli itinerari di salita al Monte Toraggio che descriverò di seguito percorrono per buona parte questa vecchia strada militare, ormai crollata in più punti e divenuta sentiero. Ma anche il vecchio camminamento a Nord delle due montagne sarà incluso negli itinerari, come vedrete.

Per dare un'idea del sentiero anche a chi non abbia la possibilità o la voglia di andarci, ho riunito una serie di scatti in cui se può vedere abbastanza bene la traccia del sentiero. Se non ci riuscite, passate il mouse sopra le foto, e magicamente il sentiero apparirà, togliendo il mouse da sopra l'immagine il sentiero sparisce, magie del javascript.

Le foto del sentiero degli Alpini sono qui.

Importante: Come dirò anche piu oltre, la parte del sentiero che passa dalla gola dell'Incisa attraversando la parete est del Monte Toraggio è purtroppo inagibile: nel 2017 una grossa frana ha divelto i tratti di corda fissa che aiutavano i passagi più esposti; da allora non è più stata fatta manutenzione, e il transito è vietato. Nella recente visita (luglio 2024) ho visto importanti interventi di risistemazione delle corde fisse nel resto del sentiero, spero sinceramente che anche questo pezzo magnifico che taglia il lato est dela montagna venga presto risistemato, ma per il momento sconsiglio di tentare di percorrerlo. Vedi anche qui per informazioni sul sentiero.

Due vie di salita, da due parti opposte.

Il focus della pagina è comunque il Toraggio e non il sentiero degli Alpini perciò di questo parliamo. Per andare al Monte Toraggio ci sono due punti di partenza, entrambi raggiungibili in auto su strada asfaltata. Il percorso da Est, dal Rifiguio Allavena al Colle della Melosa, e q uello da Ovest, dal Rifugio Gola di Gouta. Il percorso più spettacolare e secondo me consigliabile se non si è mai saliti è il primo, ma anche il secondo è molto bello.

uello da Ovest, dal Rifugio Gola di Gouta. Il percorso più spettacolare e secondo me consigliabile se non si è mai saliti è il primo, ma anche il secondo è molto bello.

Per sviluppo chilometrico (circa 15 km) e dislivello totale (800-1000 m+) i due percorsi, con le loro varianti, sono più o meno equivalenti, soprattutto se si parte da Passo Muratone e non da Gola di Gouta da Ovest, altrimenti il secondo è più lungo. Come commento finale devo dire che sicuramente da provare sarebbe fare il percorso completo, concatenando i due itinerari, partendo da uno dei due rifugi, pernottando all’altro e tornamdo indietro il giorno dopo.

Per aiutare la comprensione dei due percorsi ho disegnato due cartine, usando come base la cartografia di Open Street Maps, che potete salvarvi per studiarle e portarvele come riferimento se intendete salire da una parte o dall’altra. I punti importanti dei due sentieri, come vedrete, sono numerati nelle cartine, e linkati alla loro localizzazione GPS. Le coordinate GPS sono prese da Open Street Maps, e come capita possono essere leggermente sfasate rispetto a Googlemaps o altri riferimenti, ma l'errore è sempre solo di pochi metri, al più una ventina. Alla fine della descrizione dei due percorsi ci sono due tracciati GPX ed un file che contiene le coordinate GPS dei punti numerati sulle mappe, casomai dovesse servire.

Percorsi lato Est (qui la mappa)

Veniamo all’itinerario che parte dal Rifugio Allavena al Colle della Melosa. Per questo ci riferiremo alla prima delle due mappe. In questa mappa il rifugio è marcato col numero 1, la strada sterrata ma percorribile in macchina con un fuoristrada (o con una macchina non troppo sportiva e una certa dose di coraggio) è quella bianca, che passa per i punti 1 (rifugio Allavena) 2 (attacco del s entiero Innamorati) 12 (Fontana Italia) e 13 (punto di partenza per la variante del pigro o del vecchio, che verrà descritta più tardi). Il percorso secondo me più consigliabile, che richiede una discreta preparazione ma è sicuramente fattibile da gente abituata ad andare in montagna e camminare per 6-7 ore è il seguente, con riferimento alla prima mappa.

entiero Innamorati) 12 (Fontana Italia) e 13 (punto di partenza per la variante del pigro o del vecchio, che verrà descritta più tardi). Il percorso secondo me più consigliabile, che richiede una discreta preparazione ma è sicuramente fattibile da gente abituata ad andare in montagna e camminare per 6-7 ore è il seguente, con riferimento alla prima mappa.

Lasciata la macchina al rifugio, si sale per la carrozzabile sterrata fino al punto 2 (attacco del “Sentiero Innamorati”, in giallo nella mappa). Questa è una specie di scorciatoia per raggiungere il sentiero degli alpini nel punto 3, con un passaggio attrezzato con corde fisse ma di facile percorrenza (classificazione EE, Escursionisti Esperti). Raggiunto il sentiero degli alpini nel punto 3 (tempo di percorrenza: circa 45 minuti) lo si percorre verso sinistra, in discesa.

Questo è forse il tratto più bello. Dopo un quarto d’ora si può sostare alla Fonte di San Martino (punto 4), con l’acqua che scende dalle felci e dai muschi in due vasche di cemento, dove si può far rifornimento di acqua. Si prosegue tendenzialmente in discesa, attraversando la parte scavata nella roccia verticale, fino a raggiungere la base della salita alla Gola dell’Incisa.

Questo è uno dei punti faticosi della salita: Si risalgono le risvolte spesso crollate della vecchia mulattiera, tenendo in vista l’evidente intaglio tra le due montagne (Toraggio e Pietravecchia). La Gola dell’Incisa è segnata con il numero 5 nella mappa. La si raggiunge dopo due ore - due ore e mezza di cammino dal Rifugio.

La gola dell’Incisa (1685 m) è uno degli snodi principali dei vari perc orsi per salire alla vetta. Il sentiero degli Alpini proseguirebbe a Sud, verso i punti 7 e 8 della mappa, ma non me la sento di consigliarlo, perché dopo il 2009 (ultima volta in cui l’ho percorso) vasti tratti di sentiero sono crollati e non so se siano stati riattrezzati con corde fisse ma credo di no. Percorrendone poche centinaia di metri quest’anno (2024) ho visto solo vecchie corde arrugginite, il che mi fa pensare che questo tratto del Sentiero degli Alpini non sia più manutenuto.

orsi per salire alla vetta. Il sentiero degli Alpini proseguirebbe a Sud, verso i punti 7 e 8 della mappa, ma non me la sento di consigliarlo, perché dopo il 2009 (ultima volta in cui l’ho percorso) vasti tratti di sentiero sono crollati e non so se siano stati riattrezzati con corde fisse ma credo di no. Percorrendone poche centinaia di metri quest’anno (2024) ho visto solo vecchie corde arrugginite, il che mi fa pensare che questo tratto del Sentiero degli Alpini non sia più manutenuto.

Dalla gola si passa perciò sulla parte Nord del Toraggio, percorrendo il percorso rosso della mappa verso i punti 6 e 8. Il punto 6 è l’attacco della variante di salita alla vetta da Nord. Il sentiero, che non esisteva fino a 15 anni fa, si chiama “passaggio a Nord-Ovest”, con riferimento ad opere letterarie e cinematografiche. Questa via di salita è abbastanza faticosa, con tratti molto ripidi attrezzati con corde fisse sulla roccia e grosse funi di canapa legate ai tronchi dei larici. In alcuni punti ci si deve tirare su di forza con le mani perché il percorso è quasi verticale. Niente di infattibile, comunque. Il “Passaggio a Nord-Ovest” è in colore fucsia nella mappa, e porta alla vetta Ovest della montagna.

Tempo di salita dalla Gola dell’Incisa alla vetta: circa un’ora, o un po’ meno.Non vi descrivo il panorama bellissimo che si gode da lassù, e passo a raccontare la via di ritorno. Dalla vetta consiglio di scendere per la via normale, in verde nella mappa. Per scendere si devono individuare le tacche rosse di minio, che vanno seguite accuratamente per non rischiare di trovarsi in punti troppo esposti. La discesa richiede qualche attenzione a dove si posano le mani, ma non è nulla di trascendentale.

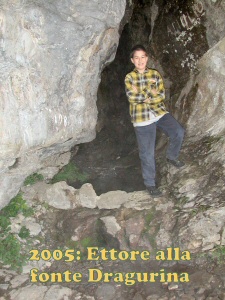

La par te più “alpinistica” termina nel punto 8, il Passo di Fonte Dragurina, anche questo punto di snodo per tutti gli itinenari. Qui ci si riimmette nel sentiero Nord e lo si percorre a ritroso, verso il punto 6 dove avevamo iniziato la salita alla vetta. Tra il punto 8 e il 6 c’è la Fonte Dragurina, che dà il nome al passo. Una sorgente impossibile, in una spaccatura di roccia quasi in vetta alla montagna. Purtroppo i cambiamenti climatici l’hanno resa ormai secca per gran parte della stagione estiva, ormai vi si può trovare un po’ d’acqua solo fin verso i primi di giugno.

te più “alpinistica” termina nel punto 8, il Passo di Fonte Dragurina, anche questo punto di snodo per tutti gli itinenari. Qui ci si riimmette nel sentiero Nord e lo si percorre a ritroso, verso il punto 6 dove avevamo iniziato la salita alla vetta. Tra il punto 8 e il 6 c’è la Fonte Dragurina, che dà il nome al passo. Una sorgente impossibile, in una spaccatura di roccia quasi in vetta alla montagna. Purtroppo i cambiamenti climatici l’hanno resa ormai secca per gran parte della stagione estiva, ormai vi si può trovare un po’ d’acqua solo fin verso i primi di giugno.

Si ripercorre perciò il sentiero di andata, per tornare alla Gola dell’incisa (punto 5 della mappa) cui eravamo saliti da Sud, per i tornanti. Invece di ripercorrere il percorso dell’andata consiglio di prendere ancora il sentiero Nord, quello rosso che va dal punto 5 al punto 9 della mappa. Il percorso si snoda in leggera salita in ambiente boscoso, fino a raggiungere il passo della Valletta, a poco più di 1900 m, il punto più alto del percorso, da cui si inizia la discesa. Da qui, per tornare al Rifugio, consiglio di scendere verso il punto 10, in cui si riincontra la carrozzabile SP76, per lasciarla subito, in un tornante in cui è chiaramente segnalato il sentiero di discesa (tratto blu 10-11-12 nella mappa) che nel punto 11 si dirama verso sinistra (scendendo) per continuare sul Sentiero degli Alpini verso il punto 12, un tornante sulla carrozzabile dove c’è la Fontana italia. Di qui si scende per la carrozzabile verso il rifugio, il punto di partenza.

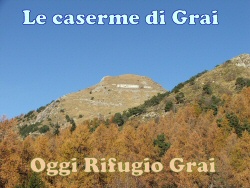

Per questo percorso calcolate da un minimo di 5,30 a un massimo di 7 ore, fermate escluse. La variante che ho chiamato del pigro (o meglio del vecchio tal qual sono) è quella che ho percorso quest’anno per consentirmi, con 70 anni sul groppone e la sciatica galoppante di salire ancora una volta (la tredicesima, se non ho contato male) su questa montagna per me speciale: si sale in macchina per la carrozzabile SP76 fino a raggiungere quasi le caserme di Grai. Poche centinaia di metri prima, si lascia la macchina nel punto 13 in cui la strada ha un bivio verso sinistra chiuso da una sbarra. Si percorre il tratto azzurro fino al Passo della Valletta (punti 10 e 9) e poi si fa tutto il percorso rosso, lato Nord. Non è brevissimo, perché il dislivello totale è comunque di quasi settecento metri: si sale al passo della Valletta, poi si scende alla gola dell’Incisa, poi si risale alla vetta e viceversa, ma consente di risparmiare un po' di percorso lineare e circa duecento metri di dislivello. Consigliato per i più pigri e i più vecchi, solo se riescono ad arrivare in macchina fino alle caserme di Grai ![]()

Percorso lato Ovest (mappa)

Seguamo in questo caso la seconda mappa, che trovate qui Questo percorso ha il punto di partenza, raggiungibile in macchina su asfalto asfalto, al rifugio Gola di Gouta, ci si arriva facilmente da Pigna con l’aiuto del navigatore, punto 1 del secondo itinerario. Aggiungo subito che il mio consiglio, visto che questo percorso è piuttosto lungo, di cercare di fare in macchina il tratto verde e arrivare in macchina fino al punto 2 (colle Scarassan), con strada sterrata ma piuttosto ben tenuta. Potendo, consiglio di fare in macchina anche il tratto giallo e partire a piedi dal punto 3 (Passo Muratone). Questo è il punto di partenza migliore: è il punto più in basso del percorso (1221m, perciò evita salite al ritorno)) e quello più vicino alla meta; la strada da Colle Scarassan a Passo Muratone è uno sterrato brutto ma fattibile.

Al passo muratone, punto di snodo importante su questo percorso, consig lio di prendere il Sentiero degli Alpini (in blu) che passa a Sud del monte lega, in territorio italiano. Poco dopo il Passo c’è il vecchio rifugio Muratone, ormai non più attivo. Con un’ora circa di cammino si raggiunge il Colle del Corvo (punto 4 sulla mappa), sulla cresta spartiacque che funge anche da confine italo-francese. Da qui si prosegue sul Sentiero degli alpini verso il Monte Toraggio, fino a raggiungere la costa Sud-Ovest del monte, per cominciare la salita dei bellissimi prati sommitali. Ad un certo punto (punto 5 della mappa) il Sentiero degli alpini proseguirebbe verso Est-Nord-Est, ma un bivio consente invece di proseguire verso il Passo di Fonte Dragurina punto 6, che avevamo già visto nell’itinerario precedente. A questo punto volendo salire alla vetta ci sono le due alternative: si può salire e scendere dalla via normale (in azzurro nella mappa) seguendo le tacche rotonde di minio che dal passo di Fonte Dragurina conducono a salire le rocce della vetta per la via Sud. Oppure (variante che consiglio) proseguire verso il punto 7 dove c’è il bivio per il “passaggio a Nord-Ovest (descritto nell’itinerario precedente) e salire di qui alla vetta (percorso fucsia) per scendere poi dalla via normale (percorso azzurro) e tornare indietro verso il colle del Corvo. Qui consiglio, per variare ambiente e sentiero, di passare sulla parte nord (in rosso nella mappa) per raggiungere il Passo Muratone in mezzo ai boschi del lato nord del sentiero.

lio di prendere il Sentiero degli Alpini (in blu) che passa a Sud del monte lega, in territorio italiano. Poco dopo il Passo c’è il vecchio rifugio Muratone, ormai non più attivo. Con un’ora circa di cammino si raggiunge il Colle del Corvo (punto 4 sulla mappa), sulla cresta spartiacque che funge anche da confine italo-francese. Da qui si prosegue sul Sentiero degli alpini verso il Monte Toraggio, fino a raggiungere la costa Sud-Ovest del monte, per cominciare la salita dei bellissimi prati sommitali. Ad un certo punto (punto 5 della mappa) il Sentiero degli alpini proseguirebbe verso Est-Nord-Est, ma un bivio consente invece di proseguire verso il Passo di Fonte Dragurina punto 6, che avevamo già visto nell’itinerario precedente. A questo punto volendo salire alla vetta ci sono le due alternative: si può salire e scendere dalla via normale (in azzurro nella mappa) seguendo le tacche rotonde di minio che dal passo di Fonte Dragurina conducono a salire le rocce della vetta per la via Sud. Oppure (variante che consiglio) proseguire verso il punto 7 dove c’è il bivio per il “passaggio a Nord-Ovest (descritto nell’itinerario precedente) e salire di qui alla vetta (percorso fucsia) per scendere poi dalla via normale (percorso azzurro) e tornare indietro verso il colle del Corvo. Qui consiglio, per variare ambiente e sentiero, di passare sulla parte nord (in rosso nella mappa) per raggiungere il Passo Muratone in mezzo ai boschi del lato nord del sentiero.

Ausili cartografici per le salite

Oltre alle due mappe, che potete scaricarvi qui (mappa da Est) e qui (mappa da Ovest) ho condiviso un file con le coordinate GPS dei punti segnati con un numero sulla mappa. Nota bene: i punti sono stati controllati su google maps, in altre mappe possono non corrispondere esattamente! Inoltre trovate i due unici tracciati GPX che ho, il primo tracciato purtroppo è del 2009, quando sono salito facendo il sentiero sulla parete Est del Toraggio che come ho detto non è più praticabile, ma può essere usato per andare dal rifugio Allavena fino alla Gola dell'incisa passando per il sentiero Innamorati che ho descritto sopra. Qui il profilo altimetrico della gita. Il secondo tracciato è relativo invece solo alla discesa dalla vetta al Passo Muratone (percorso da Ovest). Qui il relativo profilo altimetrico.

I miei ricordi: La prima volta

Lo salii per la prima volta a diciotto anni. Era il 1973 e per una strana cabala il Toraggio misura (almeno secondo la mia cartina dell'epoca) 1973 metri. Studiavo per la maturità scientifica, ma mi ero concesso un giorno di riposo intellettuale e di fatica fisica per staccare un po' dalla routine della preparazione de gli esami. Il "Don" aveva organizzato l'escursione, ed eravamo un discreto gruppo. Affrontammo la salita per il percorso meno frequentato, dalla Gola di Gouta e Passo Muratone attraverso il Colle del Corvo.

gli esami. Il "Don" aveva organizzato l'escursione, ed eravamo un discreto gruppo. Affrontammo la salita per il percorso meno frequentato, dalla Gola di Gouta e Passo Muratone attraverso il Colle del Corvo.

Ricordo un particolare: la nostra guida Don Antonio (che sperava di essere nostra guida spirituale ma per la maggior parte di noi era suo malgrado solo guida escursionistica) ci aveva detto che avremmo trovato una sorgente sul percorso, quindi alcuni non si erano portati acqua nelle borracce, altri ne avevano solo un po'. La salita da Passo Muratone è molto lunga, e dopo più di tre ore le lingue erano secche anche per il chiacchiericcio fitto e continuo, normale in questo tipo di combriccola ed alimentato anche dal numero non esiguo di ragazze del gruppo parrocchiale.

Il prete, bersaglio usuale dei malumori dei partecipanti alle gite, quella volta non so come sopravvisse. Anche io, che avevo ampia fiducia in lui in questi frangenti, quando mi accorsi che eravamo praticamente arrivati in cima e di acqua non se ne vedeva l'ombra, comin ciai a disquisire sulla impossibilità scientifica (dovuta a semplici leggi fisiche) di avere una sorgente in cima ad una montagna. Col procedere della gita il brusio delle contumelie aumentava man mano di volume, e se non c'è stato ammutinamento con sevizie corporali del colpevole è stato solo per l'assenza di vigoria fisica sufficiente da parte dei complottatori, che imploravano un dietro-front.

ciai a disquisire sulla impossibilità scientifica (dovuta a semplici leggi fisiche) di avere una sorgente in cima ad una montagna. Col procedere della gita il brusio delle contumelie aumentava man mano di volume, e se non c'è stato ammutinamento con sevizie corporali del colpevole è stato solo per l'assenza di vigoria fisica sufficiente da parte dei complottatori, che imploravano un dietro-front.

Il diavolo d'un prete invece aveva dannatamente ragione. Ancora oggi vale la pena di fermarsi alla Fonte Dragurina: qui un crepaccio nel fianco verticale della montagna raccoglie l'acqua di fusione della neve invernale e, a non più di 50 metri in verticale sotto la vetta del monte, la restituisce in una grotta sotto forma di una piccola pozza che sembra uscita da un libro delle fiabe. Devo ammettere che la fonte allora la trovammo attiva e riuscì a dissetarci agevolmente tutti, ma nelle mie ultime visite di acqua ce n'era o solo il ricordo sotto forma di umidità delle pareti tappezzate da esili felci, oppure un rimasuglio comunque non utilizzabile. Sarà il riscaldamento globale... Non fate conto sulla fonte Dragurina per il rifornimento idrico d'estate, comunque...

Le altre volte

Sono tornato qualche anno dopo, intorno al 1980. Ero già studente universitario ancora scapolo e salii con gli amici liguri, una ascensione primaverile, con una nevicata in vetta che si vede nelle vecchie foto che trovate in galeria. Nel 1983 invece tornai, già da laureato, con Maddalena mia neomoglie e con gli amici Gino, Paolina e Bobo, che ancora oggi frequentiamo.

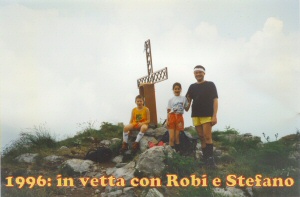

Una pausa di oltre dieci anni e torniamo con gli amici ciriacesi, saliamo con Mario e con i piccoli Roberta e Stefano, dieci anni ciascuno, che si vedono arrampicare come stambecchi sulla via per la vetta in una foto n ella galleria.

ella galleria.

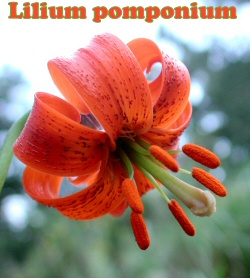

Ancora dieci anni dopo circa, nel 2005, sono salito due volte: la prima a giugno con i miei figli Roberta e Ettore, la seconda da solo, ai primi di luglio, per fotografare i gigli rossi (Lilium pomponium) che a giugno non erano ancora sbocciati. In questa escursione ho fatto il sentiero sulla parete Est, oggi non percorribile, ed ho fotografato per la prima volta il mitico Phyteuma cordatum, che nasce solo qui.

Altra solitaria nel 2007, e ancora nel 2008, passando dal percorso Ovest (passo Muratone) Nel 2009 sono tornato con i miei amici botanici Daniela, Renzo, Giuseppe e Giorgio, ed ho percorso il sentiero sulla parete Est, oggi impraticabile.

Nel 2016 ho convinto Claudio e Flavia, da Leinì, a venire da queste parti per fare la gita. C’era anche Maddalena. Flavia e Maddalena si sono fermate all’Incisa, e con Claudio siamo saliti in vetta per il passaggio a Nord-Ovest.

Nel 2017 con l’Amico Marco siamo saliti dal Passo Muratone, mentre nel 201 9 Il CAI di Leynì ha organizzato una gita sociale (convinti da Claudio che c’era stato tre anni prima) e io e Marco ci siamo uniti.

9 Il CAI di Leynì ha organizzato una gita sociale (convinti da Claudio che c’era stato tre anni prima) e io e Marco ci siamo uniti.

Infine, quest’anno, 2024, ho provato di nuovo a salire la vetta.. Ho accompagnato Ettore, Bianca, Alessia e Enrico all’attacco del sentiero Innamorati e ho dato loro appuntamento dopo due ore alla Gola dell’Incisa. Io sono salito in macchina fino quasi alle caserme di Grai, ed ho provato la “variante del vecchio” descritta in breve nel primo itinerario. Non so se tornerò ancora in vetta, ho fatto molta fatica. Ma è stato bello, come sempre.

Se siete arrivati fin qui e avete voglia di vedere qualche scatto fatto nelle varie occasioni cliccate qui. Purtroppo le foto non rendono l'atmosfera, la magia e la bellezza di questi posti... Spero di aver fatto venir voglia a qualcuno di andarci, comunque.