L'obsolescenza dei supporti tecnologici, ovvero:

Quanto durano i ricordi digitali?

1. Premessa

L’invito alla riflessione sulla volatilita’ delle informazioni archiviate in formato digitale e’ stato un gradito stimolo sia da un punto di vista professionale che personale. La questione ha infatti grande rilevanza a livelli diversi, poiche’ l’era digitale ha ormai superato la fase iniziale in cui le tecnologie basate sulla logica binaria erano appannaggio dell’industria dei computer e della produzione commerciale di informazioni, per atterrare pesantemente nella vita quotidiana di ognuno di noi.

La vendita di fotocamere digitali ha superato quella delle vecchie macchine fotografiche analogiche, e gran parte di coloro che amano videoregistrare vacanze o occasioni importanti hanno la possibilita’ di masterizzare i ricordi audiovideo nello stesso formato professionale, MPEG2/DVD, in cui vengono commercializzati i film d’autore.

Il problema della conservazione dell’informazione binaria e’ percio’ ormai condiviso dalle grandi istituzioni del sapere (Universita’, Archivi pubblici e privati, Enti di ricerca), dalle multinazionali dell’informazione (editoria, musica, cinema), e da ogni settore del mondo professionale, ma anche dai privati che in maniera sempre maggiore affidano ai bit impressi su supporti quali CD, DVD ed Hard Disk le proprie memorie private e i ricordi personali.

Come spesso capita quando si fanno confronti tra il mondo professionale ed il mondo dei consumatori, la dimensione quantitativa del problema nel secondo caso (come vedremo nel seguito) e’ di qualche ordine di grandezza superiore al primo, motivo per cui ha almeno altrettanta dignita’ ed importanza. Per questo, nella necessita’ di focalizzare il problema per una breve trattazione, ed anche in considerazione della formazione e delle competenze personali, ho deciso di affrontare la tematica dal punto di vista delle esigenze ed aspettative dell’ “uomo comune”

2. Le dimensioni del problema.

La quantita’ di informazione generata nel mondo e’ da qualche tempo oggetto di studio in vari ambiti, ed in particolare i dati qui riportati provengono da un progetto della “School of Information Management and Systems” dell’Universita’ della California a Berkeley (qui il sito sito web) che ha d ato una panoramica dell’informazione originata nel 2002.

ato una panoramica dell’informazione originata nel 2002.

Il tentativo di sintesi riportato nelle figure seguenti da’ una dimensione (se non altro relativa) dell’importanza dell’informazione digitale prodotta dal mondo privato rispetto a quella prodotta in ambiti professionali. Le dimensioni assolute sono quasi vertiginose: l’unita’ di misura e’ il Terabyte (1012 miliardi di byte), che possiamo in maniera semplicistica rappresentare come il contenuto informativo di un’ipotetica biblioteca in cui siano custoditi un milione di volumi, ognuno di mille pagine ed in cui ogni pagina contiene mille caratteri.

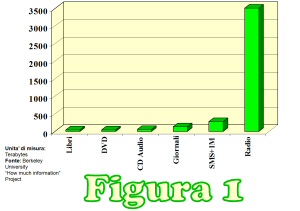

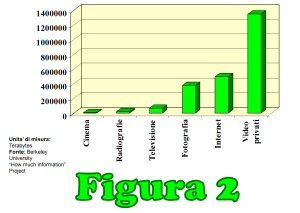

Il Terabyte diviene comunque presto una unita’ di misura troppo minuscola per tenere conto di tutta l’informazione generata nel mondo, e si parla percio’ anche di Petabyte (equivalente a mille Terabyte) o di Exabyte (equivalente a mille Petabyte). Uno sguardo ai grafici di fig. 1 e fig. 2 ci dice in quali “categorie” ricade l’informazione, e quali sono i settori che ne producono in maggiore quantita’.

Gia’ il primo grafico ci dice che l’informazione privata prodotta sotto forma di messaggi testuali (SMS - utilizzati piu’ frequentemente in Europa, ed Instant Messages Internet - piu’ usati negli Stati Uniti) e’ circa dieci volte superiore a quella di tutti i libri stampati nel mondo nello stesso periodo. Lo stesso grafico ci dice che, grossomodo, l’informazione dei messaggi testuali privati (SMS+IM) e’ equivalente alla somma di quella contenuta in libri, giornali, DVD e CD audio pubblicati nello stesso periodo!

Il grafico mostra un primo “salto” passando alle trasmissioni radiofoniche, che generano una quantita’ di informazioni circa dieci volte superiore a quella delle precedenti categorie sommate tra loro. Il cambio di scala che porta al secondo grafico e’ impressionante. Qui l’ordine di grandezza diventa oltre cento volte quello di prima. Abbozzando una somma globale, si puo’ osservare come la somma di home video e fotografia generi una quantita’ di informazione circa 20 volte superiore alla somma di tutte le fonti “professionali” di informazione, televisione e cinema compresi. La conservazione affidabile di questa enorme quantita’ di dati e’ un problema di una dimensione consona ai numeri a diciotto cifre che essa sottende.

3. La conservazione analogica e quella digitale

Non e’ obiettivo di questa relazione ricordare i vantaggi che la produzione e memorizzazione digitale dell’informazione comporta. Dal punto di vista della conservazione della memoria uno dei vantaggi principali dell’informazione numerica, la sua non deteriorabilita’ (intesa come degrado in qualche modo lineare nel tempo della sua qualita’) rischia di tradursi in un altrettanto grave difetto.

La stampa di una fotografia invecchia ingiallendo, sgualcendosi, sporcandosi, ed una volta che il “degrado analogico” ha agito, ben po co si puo’ fare per riportarla al suo aspetto originario.

Una foto digitale e’ invece una sequenza di bit che una volta archiviata si mantiene costante nel tempo, finche’ i bit siano leggibili.

co si puo’ fare per riportarla al suo aspetto originario.

Una foto digitale e’ invece una sequenza di bit che una volta archiviata si mantiene costante nel tempo, finche’ i bit siano leggibili.

Ma proprio per la natura fisica dei supporti digitali e degli strumenti che li sanno leggere, il pericolo e’ che la foto d’un tratto “scompaia” perche’ i bit non si riescono piu a leggere, per motivi che indagheremo tra breve. E, cosa ancora peggiore, vista la sorprendente capacita’ (nel senso quantitativo del termine) dei supporti digitali, il rischio che piu’ frequentemente si corre e’ quello della perdita non di una sola foto o di una sola canzone, ma di centinaia di esse in un colpo solo, con la semplice perdita di un CD-ROM o di parte di esso.

A scanso di equivoci e’ bene comunque ricordare che per quanto si usi spesso il termine “virtuale” per indicare l’informazione digitale, la sua memorizzazione si traduce comunque in fatti fisici che modificano un qualche supporto materiale (es. la superficie riflettente di un disco ottico), pertanto il degrado del mezzo fisico non e’ di per se’ troppo differente da quello cui e’ destinata la pellicola di un film. Ma la densita’ di impacchettamento dell’informazione in un mezzo digitale trasforma quello che su una foto e’ un graffio o uno strappo in una irrimediabile perdita di milioni di bytes, traducendosi in un evento molto piu’ traumatico dal punto di vista del recupero dell’informazione, proprio perche’ l’informazione “nascosta” sotto un graffio sulla superficie di un CD e’ enormemente superiore a quella che esso nasconde sulla superficie di una fotografia…

4. Obsolescenza del supporto.

Abbiamo cominciato ad intravedere quello che a prima vista sembra il nemico numero uno della memorizzazione in formato digitale: il degrado del supporto fisico. Esso e’ sicuramente uno dei problemi principali, ed il non poter leggere un CD a qualche anno dalla sua scrittura non e’ evento improbabile. Personalmente ho potuto constatare che anche CD musicali industriali acquistati non piu’ di quindici anni fa possono essere irrimediabilmente perduti, e non per cattiva conservazione degli stessi: a volte e’ evidente il cambiamento del substrato riflettente (probabilmente gia’ in origine di non eccelsa qualita’), che appare nettamente ingiallito rispetto al colore argenteo brillante che siamo abituati a riconoscere.

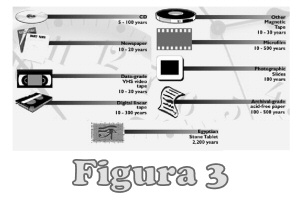

Michael Gilbert, che lavora alla Universita’ del Massachusetts ha tentato nel s uo articolo “Digital Media Life Expectancy and Care” una classificazione dei substrati tradizionali di archiviazione dell’informazione, associando una aspettativa di vita ad ognuno di essi. La fig. 3 riporta una sintesi tratta proprio dall’articolo di Gilbert, che nello stesso suggerisce anche alcuni espedienti per far si’ che la durata dei supporti fisici dei bit sia la piu’ lunga possibile.

uo articolo “Digital Media Life Expectancy and Care” una classificazione dei substrati tradizionali di archiviazione dell’informazione, associando una aspettativa di vita ad ognuno di essi. La fig. 3 riporta una sintesi tratta proprio dall’articolo di Gilbert, che nello stesso suggerisce anche alcuni espedienti per far si’ che la durata dei supporti fisici dei bit sia la piu’ lunga possibile.

La longevita’ delle incisioni su pietra e’ evidentemente difficilmente eguagliabile, ma anche se ci accontentassimo di un periodo minore (alcune decine di anni potrebbe considerarsi gia’ una buona durata per supporti digitali), purtroppo il degrado fisico dei supporti e’ solo uno dei pericoli che minano la conservazione digitale della memoria.

5. Obsolescenza della tecnologia

In un recente trasloco d’ufficio, lo scaffale di un armadio che non aprivo da tempo ha restituito una unita’ di archiviazione su nastro magnetico (cartridge o cartuccia in gergo informatico), abbastanza usata non prima di una decina di anni orsono. Il nastro magnetico probabilmente contiene ancora tutte le informazioni memorizzate a meta’ degli anni novanta, e fortunatamente credo (ma non posso esserne certo!) non contenga nulla che mi sia di qualche necessita’.

Dopo una breve verifica ho scoperto infatti che nell’azienda in cui lavoro non esiste piu’ in funzione alcun lettore di quel tipo di cartuccia. Il problema e’ generale: a parte alcuni oggetti estremamente longevi per quanto riguarda la disponibilita’ di lettori (si pensi ad asempio ai floppy disk da 3.5 pollici) molti supporti di memorizzazione hanno avuto una vita molto breve, e penso proprio a quegli strumenti che, prima della diffusione a prezzi popolari di masterizzatori CD, cercavano di riempire il gap tra la capacita’ molto limitata dei dischetti magnetici e la necessita’ di memorizzare archivi dell’ordine di qualche centinaio di Megabyte.

D’altronde i miei venticinque anni di vita professionale mi consentono di ricordare i floppy disk da otto pollici (contenevano ben 200 Kilobyte di informazione!), e sicuramente per trovare oggi un lettore in grado di recuperare i bit da quegli aggeggi dall’aspetto antidiluviano bisognerebbe andare in un museo dell’informatica. E stiamo parlando di soli trent’anni orsono…

6. Obsolescenza dei formati software

Il problema dell’interpretazione dei dati e’ simile a quello che per anni ha afflitto gli studiosi di storia dell’antico Egitto: i geroglifici erano li’, evidenti, scolpiti sulla pietra o dipinti sui muri e sui papiri, ma come interpretarli? Se oggi riuscissi a leggere i bit da uno di quei floppy di cui parlavo piu’ sopra, come potrei interpretarli in maniera corretta? Certo, se fossero caratteri di testo codificati in ASCII (vedi Nota 1) , uno degli standard piu’ longevi della storia dell’informatica, potrei ancora facilmente decifrarli, ma se l’informazione fosse scritta in un qualche codice geroglifico dell’era dell’Antico Egitto Informatico sarebbe praticamente indecifrabile a soli trenta anni di distanza dalla sua scrittura, altro che milleni!

Quella degli standard informatici e’ una tematica cui ognuno deve prestare la massima attenzione quando memorizza informazione che per qualche motivo e’ importante. Un esempio che puo’ servire agli appassionati di fotografia: oggi le fotocamere digitali di classe medioalta hanno la possibilita’ di memorizzare le immagini ritratte, oltre che in formato JPEG (che come molti sanno e’ un formato compatto che pero’ non mantiene intatta la qualita’ originale della foto) anche in formato cosidetto raw, che riporta con completezza l’immagine catturata dal microchip che sostituisce la pellicola fotografica in una macchina digitale. Il formato raw dipende pero’ dalla particolare fotocamera usata, e solo il software che accompagna quella particolare fotocamera e’ in generale in grado di decifrarlo.

Se, con lo scrupolo di conservare esattamente le foto cosi’ come sono state scattate, si memorizzasse su CD il formato raw, probabilmente questo in prospettiva sarebbe un errore, poiche’ la probabilita’ che tra dieci anni il software di decodifica di quel particolare formato sia ancora usato, e possa essere eseguito sui sistemi operativi che ci saranno a quell’epoca e’ estremamente bassa. Molto piu’ logico sarebbe invece immagazzinare l’immagine in qualche altro formato standard che ugualmente la conservi nella sua integrita’ (es. TIFF o PNG, vedi Nota 2).

Questo problema e’ molto sentito in ambiti anche professionali di conservazione dell’informazione, tanto che una delle aziende leader nel campo della pubblicazione di documenti elettronici, la Adobe, proprietaria del formato PDF (vedi nota 3) ha attivato una collaborazione con l’organizzazione internazionale di standardizzazione ISO per la pubblicazione di uno standard di derivazione del formato PDF, per consentire la sua decifrabilita’ svincolandola dall’uso di un software specifico di proprieta’ dell’azienda.

7. Quando la protezione puo’ creare problemi

Cito quest’ultima minaccia per la conservazione di dati digitali poiche’ essa e’ potenzialmente insidiosa e probabilmente non sufficientemente considerata. L’esempio che segue e’ ripreso dalla trattazione che di questi temi ha fatto il prof. Luciano Scala, personalita’ eminente nel campo della conservazione dell’informazione, in occasione di un convegno sul “futuro della memoria digitale” tenutosi a Firenze nel 2003.

La citta’ di Anversa e’ stata, nel lontano (!) 1995, la prima citta’ belga a sviluppare un proprio sito Web. Dopo appena 6 anni, nel 2001, volendo ricordare l’evento della pubblicazione del primo sito municipale belga, si ricercarono i nastri che contenevano i cosiddetti “backup” del sito originale. Una volta recuperati i nastri dagli archivi, le difficolta’ furono quelle gia’ elencate sopra (ritrovare un lettore adeguato, fare i conti con un nastro parzialmente rovinato perche’ inavvertitamente sovrascritto, decifrare formati non sempre freschissimi), con in piu’ il problema di avere alcuni nastri che erano stati archiviati usando una password di protezione.

L’algoritmo di cifratura era evidentemente buono e robusto, poiche’ l’unica soluzione per poter leggere quelle parti e’ stata rintracciare le persone che avevano lavorato in quel centro; esse fortunatamente ricordavano le procedure di recupero delle password che altrimenti avrebbero impedito la lettura di alcuni dei vecchi nastri. In questo caso un espediente studiato per proteggere i dati, probabilmente utilizzato solo in ossequio ad una procedura di archiviazione vigente all’epoca nel Centro Elaborazione Dati, ha rischiato di impedirne il loro successivo recupero.

Un discorso parallelo, nel campo della produzione professionale di contenuti, riguarda la gestione dei diritti di accesso (DRM, Digital Right Management). Il problema e’ di dimensioni enormi e sta scatenando battaglie legali milionarie. Quantunque questo non sia luogo adatto ad approfondire l’argomento,vale la pena ricordare che la protezione dei diritti di copia e’ di per se’ nemica della diffusione dell’informazione, e nonostante il DRM sia oggi di gran moda, non sempre le mode sono a prova di futuro.

Se l’applicazione di digital watermark, di tecniche di protezione delle copie, di gestione dei diritti digitali prendesse piede anche presso i privati cittadini potrebbe portare all’assurda situazione in cui, ad esempio, il figlio non puo’ fare una copia delle foto del padre senza usare una specifica licenza digitale che magari si e’ persa nei meandri di un vecchio Hard Disk o in una smart card finita per errore nel secchio della spazzatura…

8. Che fare?

L’utilizzatore non professionale di tecnologie informatiche ha, come abbiamo visto in precedenza, la stessa esigenza di conservazione dell’informazione e si scontra con problemi simili a quelli, ad esempio, di una istituzione accademica che deve memorizzare il patrimonio culturale rinchiuso in documenti cartacei vecchi di secoli. Naturalmente I mezzi economici a disposizione sono diversi, come lo sono le dimensioni dei problemi da affrontare, ma la larga diffusione di tecnologie di memorizzazione a basso costo (es. masterizzazione di CD / DVD) puo’ in alcuni casi creare un vantaggio per l’utilizzo in entrambi contesti.

Apparecchiature molto complesse che sono state proposte nel recente passato per l’archiviazione industriale dei dati (ad esempio costosi juke-box di dischi ottici particolari) rischiano di essere meno sicure rispetto a mezzi piu’ popolari ed economici: vendute in pochi esemplari esse sono infatti soggette a rapida obsolescenza, con conseguente perdita in maniera quasi definitiva di grandi moli di dati.

Tutti i pericoli elencati possono essere affrontati seguendo semplici norme di comportamento: una buona manipolazione ed una idonea archiviazione sono le regole indicate da Michael Gilbert (nel suo articolo gia’ citato) contro il deterioramento fisico dei supporti; l’uso di tecnologie di storage non di nicchia ma invece ad ampia diffusione (es i CD/DVD) alleviano il rischio di non disporre di lettori con esse compatibili; l’uso di formati il piu’ possibile standard per riporre documenti, immagini e filmati - rifuggendo da formati proprietari magari molto piu’ di moda - protegge la leggibilita’ futura dei bit immagazzinati; infine l’uso ragionato e praticato solo in caso di effettiva necessita’ di tecniche di protezione basate su cifratura dei dati scongiura il rischio di dimenticare il “PIN” (incubo di tutti i possessori di bancomat...). Ma c’e’ di piu’.

9. Sfruttare la riproducibilita’ e l’abbondanza.

Chi ha vissuto l’era delle pellicole (per foto e filmati) e dei nastri magnetici (per la musica) utilizzati a fini amatoriali, sa bene con quanta cura andasse conservato l’originale dell’informazione, consci del fatto che ogni copia avrebbe comunque perso un po’ della qualita’ catturata, poiche’ il processo di degrado analogico si accumula per effetto di copie successive.

Mio cognato metteva le pellicole fotografiche, singolarmente impacchettate, a conservare nel freezer (creando qualche problema familiare per la promiscuita’ dell’acetato col bollito), ma non ho mai saputo se questa tecnica consentisse un effettivo miglioramento della conservazione dei colori originali nel tempo, come lui ha sempre sostenuto.

Abbiamo gia’ accennato al fatto che, con l’era digitale, questo problema non esiste piu’: se l’originale e’ digitale, ogni sua copia, anche dopo mille riproduzioni, gli sara’ fedele bit per bit (vedi nota 4). E’ naturalmente possibile, ed anzi consigliato, trar profitto da questa caratteristica per scongiurare la perdita soprattutto dei ricordi digitali che si hanno piu’ cari, conservandone piu’ copie.

In questa pratica le leggi di Moore, che si applicano ancora perfettamente all’andamento dei costi e delle prestazioni delle attrezzature informatiche, ci danno una buona mano.

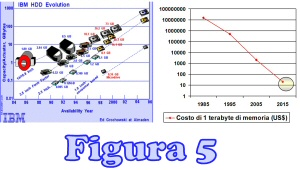

In fig. 4 e’ rappresentato lo stato dell’arte della memorizzazione digitale al momento della stesura di questo articolo (sicuramente chi lo leggera’ tro vera’ questa informazione gia’ sorpassata e cio’ che oggi sembra quasi miracoloso pensando a ieri, domani sara’ roba vecchia).

vera’ questa informazione gia’ sorpassata e cio’ che oggi sembra quasi miracoloso pensando a ieri, domani sara’ roba vecchia).

Recentemente e’ stata sfondata la barriera del Terabyte per Hard Disk da Personal Computer di classe media, quelli usati dagli utenti privati piu’ tecnologicamente avanzati. La miniaturizzazione consente di immagazzinare 40 Gigabyte in un HD delle dimensioni di una moneta da un Euro, e persino tecnologie piu’ sofisticate come quelle delle memorie a stato solido (es. Flash memories) hanno capacita’ dell’ordine dei Gigabyte, come si puo’ vedere in fig. 4.

I costi naturalmente dipendono dal tipo di supporto, ed oggi si va dai circa cento Euro al Gigabyte per le tecnologie a stato solido (Flash, SD e similari), ai 20 centesimi di Euro per quelle ottiche (DVD) passando per i circa 0.5 Euro al Gigabyte per gli Hard Disk magnetici. Prezzi che potremmo definire popolari, visto che la memorizzazione di due ore di video amatoriale alla massima qualita’ puo’ essere effettuata su un singolo DVD del costo di meno di un Euro.

E ancora la ricerca non si ferma: tecnlogie ottiche basate su laser che operano nella zona del blu/indaco sono gia’ sulla rampa di lancio commerciale (previsto per la seconda meta’ 2005) promettendo dischi che nelle dimensioni di un CD/DVD attuale potranno immagazzinare da 15 a 50 Gigabyte.

Il miglioramento e’ destinato a conti nuare, come si desume esaminando nella fig.5 le linea di tendenza di capacita’ e costi delle memorie. Il grafico a destra (fonte:IBM Computers), pur essendo vecchio di oltre cinque anni, predice con sufficiente precisione la situazione attuale (addirittura approssimando per difetto le capacita’ disponibili), mentre quello di destra ci fa vedere quale sara’ la probabile situazione di qui a dieci anni per quanto riguarda il costo unitario delle memorie di massa.

nuare, come si desume esaminando nella fig.5 le linea di tendenza di capacita’ e costi delle memorie. Il grafico a destra (fonte:IBM Computers), pur essendo vecchio di oltre cinque anni, predice con sufficiente precisione la situazione attuale (addirittura approssimando per difetto le capacita’ disponibili), mentre quello di destra ci fa vedere quale sara’ la probabile situazione di qui a dieci anni per quanto riguarda il costo unitario delle memorie di massa.

10. Aumentano le esigenze

Se tanta abbondanza e’ piu’ che sufficiente per gli scopi prevedibili a breve, gli scrutatori (e i costruttori) del futuro stanno immaginando scenari in cui anche una moltiplicazione per mille delle capacita’ attuali (o una corrispondente riduzione dei costi) avranno un senso per soddisfare bisogni scaturiti da nuove mode e comportamenti.

Il dilagare dei diari in rete, i cosidetti Blog, con le loro piu’ recenti versioni multimediali, fanno intravedere la possibilita’, nel prossimo futuro, di avere a disposizione una registrazione quasi totale delle proprie esperienze di vita. Sembra fantascienza, ma se aziende del calibro di Microsoft e Nokia (vedi nota 5) hanno dato vita a progetti di ricerca in queste direzioni, c’e’ da aspettarsi che prima o poi qualcosa del genere accada.

C’e’ comunque un limite alla quantita’ di informazioni che ognuno di noi puo’ generare (e verosimilmente voler archiviare), e memorie di qualche Terabyte (vedi nota 6) costituiscono probabilmente un ordine di grandezza accettabile per la conservazione di tutto cio’ che vorremo trattenere. Se le tendenze previste saranno confermate, i problemi di quantita’ e costi saranno presto risolti in maniera positiva, consentendoci di duplicare a basso costo gli archivi digitali cui siamo piu’ affezionati, rendendo piu’ improbabile una loro prematura scomparsa.

11. Infine, la rete: divagazioni a ruota libera.

Le riflessioni finora effettuate non hanno tenuto conto di una variabile che e’ ormai inscindibilmente legata ad ogni discorso sul mondo dell’elettronica e dell’informatica: la rete. I Personal Computer da qualche anno non sono piu’ oggetti isolati, ne’ all’interno della casa (sempre piu’ diffusi sono i collegamenti di “home networking” che consentono ad esempio allo stereo di suonare la musica contenuta nel PC, o alla televisione di visualizzare le foto digitali) ne’ all’esterno, col loro collegamento alla rete Internet.

Il ruolo del Personal Computer, comunque mascherato (vedi nota 7), sara’ sempre di piu’ quello di un aggregatore e manipolatore di informazioni che possono essere poi fruite all’interno o dall’esterno dell’ambiente domestico, vuoi tramite terminali che vanno dai telefoni cellulari ai computer palmari, vuoi attraverso collegamenti ai punti di accesso ad Internet diffusi in tutto il mondo.

Cosa c’entra questo con la conservazione dell’informazione? Intanto, l’idea di immagazzinare l’informazione in contenitori “remoti” rispetto al luogo del suo utilizzo (utilizzando quindi la rete come mezzo di trasporto) ha gia’ avuto almeno due applicazioni, una nel campo professionale ed una nel campo privato. Il concetto di remotizzazione dei data centre per funzionalita’ di disaster recovery e’ ormai consolidato, e molte aziende hanno database sincronizzati attraverso la rete in luoghi molto distanti tra loro, a scongiurare che eventi catastrofici possano distruggerne l’intera dotazione di dati, ivi inclusi gli archivi di backup.

Dal punto di vista dell’utilizzo non professionale, molti Service Provider offrono ai propri utenti, a pagamento, l’uso di uno spazio di memoria in rete utilizzabile sia come archivio supplementare dei dati a casa, sia come punto di accesso a tali dati visibile da Internet. Ma la situazione della rete come memoria di massa dell’informazione digitale potrebbe ulteriormente evolvere nei prossimi anni.

Consideriamo per un momento la situazione attuale: solo una piccola parte dell’informazione contenuta nei computer collegati alla rete e’ effettivamente accessibile dalla rete stessa (si tratta dell’informazione contenuta nei siti Web, c’e’ chi ipotizza essa sia l’1-3% dell’informazione totale). Di questa informazione disponibile in rete una buona parte e’ contenuta in database accessibili solo attraverso i siti Web, ma non direttamente indicizzabili dai motori di ricerca. In pratica percio’ oggi una piccola parte dell’informazione e’ effettivamente accessibile da rete, e di questa solo una piccola porzione e’ ricercabile.

Immaginiamo ora invece che l’informazione contenuta nella maggior parte dei Personal Computer del mondo possa essere disponibile e ricercabile in rete. Questa sarebbe di gran lunga la piu’ grande biblioteca che l’umanita’ abbia mai concepito, una biblioteca in perenne rapida evoluzione, in cui in ogni momento nuova informazione sarebbe disponibile ma anche vecchia informazione verrebbe persa, tutte le volte che una persona cancellasse un file dai suoi archivi.

L’ultima riflessione che vorrei proporre riguarda la somiglianza della situazione descritta sopra con quella di una memoria biologica, che continuamente apprende e che dimentica le cose meno importanti: anche in questo enorme archivio dinamico le cose piu’ interessanti sarebbero replicate migliaia di volte, in tutte le memorie locali di coloro che, per un motivo o per l’altro, avessero copiato localmente l’informazione. Informazione destinata a morire quando, dimenticata da tutti, fosse cancellata anche dall’ultimo Hard Disk in cui era stata scritta.

Cosi’, sarebbe interessante sapere se la sorte di questa memoria (si perdoni il calembour) sara’ quella di durare di piu’ sulla carta su cui verra’ stampata o nella forma digitale in cui e’ stata prodotta, e se un pronipote avra’ maggiori probabilita’ di ritrovare questa mia piccola eredita’ ricercandola tra i vecchi libri in soffitta, o nel suo computer, oppure nella rete…

FG